Durante las postrimerías de los veranos de los años 2002 y 2003, el área metropolitana de New York se vio afectada por dos brotes de encefalitis y meningitis causada por el flavivirus del Nilo Occidental. Murieron 276 y 243 personas respectivamente. Unos años antes (1999) ya se habían notificado casos esporádicos que no llegaron a catalogarse como brotes epidémicos. Era la primera vez que se produzcan infecciones en Occidente desde el descubrimiento del Virus del Nilo Occidental en Uganda en 1937.

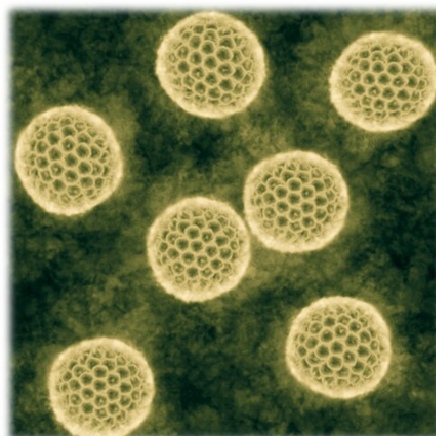

El género Flavivirus pertenece a la familia Flaviviridae, englobada en el Orden de los arbovirus (apócope de arthropods born virus).

A los flavivirus pertenecen otros virus neurotrópicos, algunos conocidos como la encefalitis japonesa, otros menos, como los causantes de la encefalitis de St. Louis (Estados Unidos), Rocío (Brasil), y del Valle de Murray (Australia).

De todos ellos el más prevalente es el virus de la encefalitis japonesa que cada año mata a más de 10.000 personas en el sudeste de Asia.

Además del serotipo de la encefalitis japonesa, al que pertenecen los virus mencionados, el género flavivirus incluye algunos virus hemorrágicos (dengue, fiebre amarilla) que, ocasionalmente. también pueden dar lugar a encefalitis. [De hecho, la fiebre amarilla dio nombre al género flavivirus, del latín flavus, amarillo].

La epidemiología de la encefalitis por flavivirus es resultado de la compleja interrelación de factores climáticos, entomológicos y sociales. La infección se perpetúa en las aves y los cerdos, y, solo esporádicamente, se infectan animales o humanos. [La viremia en los hospedadores no habituales es insuficiente para la continuidad del ciclo biológico del virus].

Los mosquitos vectores de estos virus son diversas especies del género Culex.

Durante los brotes epidémicos de los años 2002 y 2003 se hizo evidente una forma de transmisión entre humanos a través del trasplante de órganos, hemoderivados contaminados y transmisión materno-fetal. Las determinaciones analíticas pusieron fin a esta inesperada ruta de contagio.

En Asia, tanto los cerdos como las aves son hospedadores naturales del virus de la encefalitis japonesa (JE).

En países desarrollados, una mortandad significativa de cuervos u otras aves, debería considerarse una advertencia de un posible brote epidémico humano.

En países desarrollados, una mortandad significativa de cuervos u otras aves, debería considerarse una advertencia de un posible brote epidémico humano.

La encefalitis japonesa, en las regiones donde es endémica (sudeste de Asia) afecta más a los niños y a personas foráneas. En cambio, en Occidente, los brotes epidémicos de estos virus neurotrópicos afectan sobre todo a personas de edad avanzada. La razón de esta discriminación cronológica radica en la denominada «inmunidad de rebaño»: en Asía prácticamente todos los niños han tenido contacto con el virus, desarrollando inmunidad, a diferencia de las personas de países donde la infección es esporádica.

La mayoría de los contagios son asintomáticos (solo 1 de cada 300 contagiados sufre un proceso febril; y una proporción muy inferior desarrolla un proceso neurológico grave (encefalitis o meningitis).

La mayoría de los contagios son asintomáticos (solo 1 de cada 300 contagiados sufre un proceso febril; y una proporción muy inferior desarrolla un proceso neurológico grave (encefalitis o meningitis).

El cuadro patológico de las encefalitis del Valle del Nilo Occidental y del Valle de Murray (Australia), ambas con una prevalencia muy inferior, son similares al de la encefalitis japonesa.

Con todos estos virus, el pródromo se inicia (y termina en la mayoría de los casos) con fiebre, artralgias y dermatitis. Cuando el virus difunde al cerebro puede dar lugar a encefalitis o meningitis. Un factor primordial para la infección cerebral es una disminución de la competencia inmunológica. El sistema inmunitario impide la replicación del virus en sangre, nódulos linfáticos y piel. Solo cuando hay una deficiente síntesis de anticuerpos, aumenta la probabilidad de infección cerebral. Experimentos en ratones se han dado cuenta del trascendente papel del interferón endógeno para frenar la replicación del virus.

La integridad de la barrera hemático-cerebral es fundamental, hecho inferido a partir de la observación de mayor probabilidad de encefalitis por flavivirus en personas con cisticercosis cerebral.

La integridad de la barrera hemático-cerebral es fundamental, hecho inferido a partir de la observación de mayor probabilidad de encefalitis por flavivirus en personas con cisticercosis cerebral.

Algunos anticuerpos contra estos virus manifiestan reacción cruzada, esto es, protegen contra infecciones por arbovirus distintos del que desencadenó la respuesta inmune.

La enfermedad neurológica debuta tras un período de incubación de entre 5 y 15 días con un breve pródromo febril. La clínica depende de la región del cerebro afectada: meningitis (infección de las meninges), encefalitis (infección del parénquima cerebral) o mielitis (infección de la médula espinal). La sintomatología usual incluye disminución del nivel de conciencia, convulsiones, parálisis flácida (semejante al causado por el virus de la poliomielitis) y alteraciones del movimiento que remedan al parkinsonismo.

Las convulsiones afectan al 85% de los niños con encefalitis japonesa o fiebre del Valle de Murray; y a un 10% aproximadamente de los adultos con virus del Nilo Occidental. Un status epilépticus muy sutil, que afecta a un párpado, la boca o algún dedo de la mano se asocia con mal pronóstico.

Parálisis de tipo poliomielítica.-

La debilidad motora es común en pacientes con encefalitis por flavovirus. Se produce parálisis flácida de los miembros (por afectación de las neuronas motoras superiores) con pérdida total o parcial de los reflejos. En un porcentaje elevado, pero variable (entre un 20 y un 60% de los pacientes) hay parálisis de los centros bulbares reguladores de la respiración. La parálisis respiratoria se puede producir con el paciente en estado comatoso o plenamente consciente. Este cuadro clínico semeja a las formas más graves e invalidantes de la poliomielitis o el Síndrome Guillén-Barré. La parálisis de las neuronas motoras superiores e inferiores da lugar a un cuadro bizarro de signos clínicos que puede cambiar rápidamente durante la fase aguda de la encefalitis.

Alteraciones del movimiento de tipo parkinsoniano.-

Este síndrome de tipo parkinsoniano se presenta tanto durante la fase aguda como tras la infección (secuelas). La clínica consiste en rigidez («rostro de máscara»), distonía mandibular, temblor, opistótonos, discineas orofaciales, protrusión de la lengua, y movimientos de tipo corea (movimientos inconclusos). Los estudios de imágenes cerebrales muestran afectación de los ganglios basales, tálamo y substancia negra. Cuando hay afectación del cerebelo, los signos más característicos son ataxia y temblores.

Diagnóstico.-

El aislamiento es muy difícil. El diagnóstico estandarizado de los flavivirus es mediante la técnica ELISA (acrónimo de Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay). Sin embargo, un resultado negativo no es determinante, siendo necesario repetir la técnica algunas horas después.

Así mismo, se pueden producir falsos positivos, bien cuando la persona vive en regiones en las que varios flavivirus son prevalentes, o por haber sido vacunados.

Tratamiento.-

No existe un tratamiento específico para las infecciones por flavivirus.

La terapia farmacológica más usada es el interferón-α (Roferón®). Se ha utilizado (en base a estudios clínicos) en las encefalitis japonesa y de St. Louis. Sobre esta base se prescribió empíricamente en la encefalopatía del Virus del Nilo Occidental en el brote del año 2002. Sin embargo, un estudio clínico aleatorizado, «doble-ciego» y controlado (frente a placebo) en niños vietnamitas con encefalitis japonesa no pudo confirmar su eficacia terapéutica. [Bibliografía recomendada sobre interferones: (1ª) Volz MA., Kirkpatrick CH. Interferons 1992: how much of the promise has been realised? Drugs 1992; 43: 285-94 // (2ª) Fensterl V., Sen GC. Interferons, and viral infections. Biofactors 2009: 35: 14-20].

Por otra parte, Ribavirina e inmunoglobulinas intravenosas se han administrado empíricamente a infectados con fiebre del Nilo Occidental. La Ribavirina, a dosis plenas, se usó durante un brote del Virus del Nilo Occidental en una residencia de ancianos en Israel durante 1958.

Con estos pobres resultados, el tratamiento es «de mantenimiento», previniendo las complicaciones (ulceraciones por inmovilidad, contracturas). Pero, incluso con una terapia intensiva, las secuelas de tipo neurológico y psiquiátricos son frecuentes en los supervivientes.

Existen tres tipos de vacunas que protegen durante años contra la encefalitis japonesa: Ixiaro® (virus inactivos en cultivo celular), Je-Vax® (virus vivos pero atenuados), y Imojev® (vacunan quimérica). [Una vacuna formulada con virus vivos atenuados fabricada en la República Popular China, designada como SA14-14-2, es la más utilizada a escala global]. GAVI (Global Alliance Vaccine Immunization) creó en el año 2013 una línea de financiación para promocionar el uso de la vacuna china en determinados países.

Las pautas de administración son: tres dosis (Ixiaro®), dos dosis (Je-Vax®) o una única dosis (Imojev®). Las vacunas se restringen para los viajeros a zonas endémicas que permanezcan durante más de un mes. Debido a problemas logísticos, junto al hecho de que la mayoría de los niños de las áreas endémicas tienen contacto asintomático con el virus [de la encefalitis japonesa] desarrollando inmunidad de grupo, no se han planteado campañas de vacunación masiva. La opinión de la Organización Mundial de la Salud promociona, en cambio, la vacunación masiva de los niños, sobre todo considerando que alrededor de 3.000 millones de personas viven en regiones susceptibles de sufrir brotes epidémicos de encefalitis japonesa.

Zaragoza, a 21 de agosto de 2020

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza