(véase texto completo en www.info-farmacia.com)

INTRODUCCIÓN

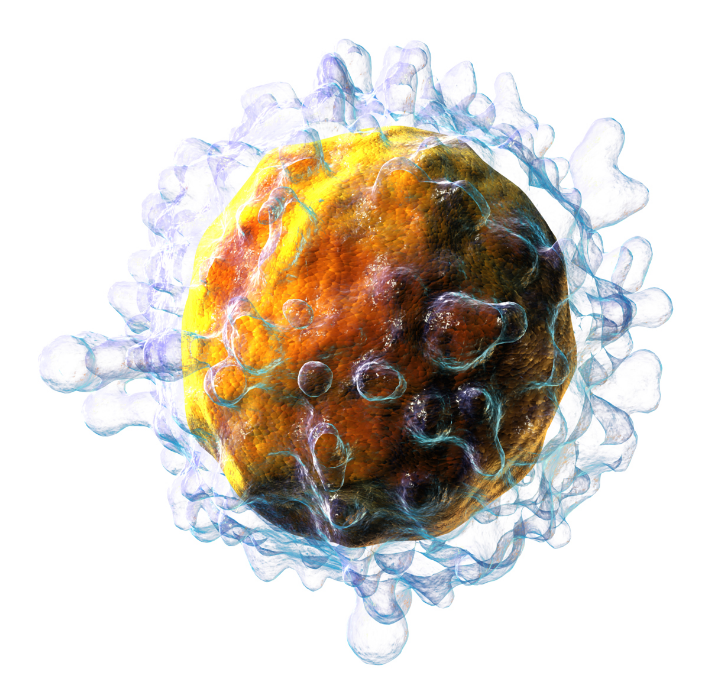

Epratuzumab es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG1κ dirigido contra el antígeno CD22. [Acrónimo CD, de Cluster of Differentation]. El constructo que codifica la síntesis de Epratuzumab se creó injertando los genes que codifican CDR (Complement Determining Region) de origen múrido en el gen humano que codifica la síntesis de IgG1. Epratuzumab (el anticuerpo resultante) solo contiene la secuencia de aminoácidos de origen múrido en aproximadamente el 10% del anticuerpo, específicamente en la región de unión al antígeno (véase esquema adjunto).

Epratuzumab deriva del anticuerpo monoclonal múrido IgG2a (inicialmente designado EPB-2) generado frente a las células del «linfoma de Raji-Burkitt». Se mostró muy selectivo frente a células B, tanto normales como tumorales de linfoma no-Hodking, siendo refractario frente a células tumorales de linfoma de Hodking. El receptor de las células B (CD22) unido a Epratuzumab se internaliza en el citoplasma rápidamente (107 moléculas / minuto). La fosforilación del receptor es el señuelo para su internalización.

Epratuzumab se formula en fosfato sódico 0,04M y cloruro sódico 0,15M. Los viales contienen polisorbato-80® al 0,075% al objeto de mantener el pH en 7,4.

El marcador (antígeno) CD22 es una sialoglucoproteína con un peso molecular de 135 kilo-daltons [1 dalton equivalente a una «unidad de masa atómica»]. CD22 forma parte de una familia de inmunoglobulinas transmembrana que se expresa en la superficie de los linfocitos B maduros. Este antígeno juega una trascendente función en los procesos de diferenciación y maduración de los linfocitos B hasta convertirse en células B, de mayor tamaño. El antígeno CD22 constituye una diana farmacológica, tanto en «linfomas no-Hodking» como en dos enfermedades auto-inmunes, el «lupus eritematoso sistémico» y el «síndrome de Sjögren» (pronunciado «chongren»).

Los linfomas representan aproximadamente el 5% de todos los procesos cancerosos. Si bien la incidencia de «linfoma de Hodking» se ha reducido notablemente durante los últimos años, la morbilidad y mortalidad por «linfoma no-Hodking» aumentó entre los años 1975 y 2000, habiéndose estabilizado desde entonces.

EPRATUZUMAB PARA EL «LINFOMA NO-HODKING»

FARMACODINAMIA:

- Ensayos in vitro en cultivos celulares:

- Ovocitos de hámster chino: Epratuzumab se une con alta afinidad al dominio extracelular del receptor CD22 [KM ≈ 0,7nM]. [KM es la «constante de Michaelis-Menten» de cinéticas que se acomodan a una función sigmoidea. Representa la concentración necesaria para la saturación del 50% de los receptores].

- Células B procedentes de «linfoma de Burkitt»: Epratuzumab induce un incremento significativo de la fosforilación del receptor CD22. Además se observa la internalización del anticuerpo (Epratuzumab) con la consiguiente disminución de la densidad de receptores CD22 en la membrana de los linfocitos B. Los receptores CD22 se saturan a concentraciones de Epratuzumab en el rango 1 a 5mcg/ml.

- Células procedentes de «linfoma no-Hodking» en cultivo: Epratuzumab induce citotoxicidad celular anticuerpo-mediante.

- Ensayos in vivo:

- Ratones SCDI portadores de tumores [SCID, acrónimo de «Severe Combined Immuno-Deficiency»]: Epratuzumab se contrastó frente a placebo, observándose mayor supervivencia en el grupo tratado con Epratuzumab. La diferencia era más notoria cuando los animales tenían poblaciones intactas de «células Natural Killer» y otros neutrófilos.

- Epratuzumab lograba mayor actividad tumoral si se asociaba con anticuerpos monoclonales dirigidos contra otros antígenos. Tal fue el caso cuando Epratuzumab se asoció con Rituximab o IMMU-106, ambos anticuerpos dirigidos contra el antígeno CD20. [IMMU106, también designado hA20, fue desarrollado por Immunomedics Inc. Se desarrolló usando la misma IgG usada para la preparación de Epratuzumab].

- Monos macacos: se estudió el efecto de Epratuzumab sobre las células B en sangre periférica que expresan CD22. La administración semanal de dosis crecientes (300, 900 y 2.000 mg/m2) durante 4 semanas consecutivas dio lugar a la inhibición parcial de las células B en circulación en relación a los valores basales. La CMÁX de Epratuzumab fue concordante con la dosis administrada: 594mcg/ml, 1.500mcg/ml, y 3.530mcg/ml para las dosis de 300, 900 y 2.000mg/m2 La Vida Media fase β (T1/2[β]) se halló en el rango 4,4 a 6,3 días. El recuento de células B se regularizó a los 7 días. La T1/2β aumenta cuando se administran otras dosis, hasta un valor en el rango 19 a 25 horas, tras la última dosis de un ciclo estándar de tratamiento (1 dosis semanal durante cuatro semanas consecutivas). Véase a continuación bajo el epígrafe «Farmacocinética».

FARMACOCINÉTICA

Los estudios cinéticos han comparado los parámetros cuando Epratuzumab se administra en régimen de monoterapia, a razón de 360mg/m2 IV/semana durante 4 semanas consecutivas), y cuando se administra junto con Rituximab (anti-CD20) (375mg/m2 IV /semana x 4 semanas).

Los parámetros cinéticos de Epratuzumab son similares, tanto si se administra en régimen de monoterapia como asociado Rituximab. Algunos parámetros cinéticos de Epratuzumab, solo o asociado a Rituximab, fueron los siguientes: CMÁX fue 336mcg/ml y 316mcg/ml, respectivamente); AUC (Area Under Curve) 46,6mcgxml-1xh y 39,4mcgxml-1xh, respectivamente; y la T1/2 de Epratuzumab se validó en el rango 19 a 25 días. La T1/2 aumenta desde unas 6 horas tras la primera infusión a las cifras indicadas (rango: 19-25 horas) al final de un ciclo de tratamiento (4 infusiones semanales).

ESTUDIOS CLÍNICOS

Los estudios clínicos fase I/II llevados a cabo en pacientes con «linfoma no-Hodking» refractario o recidivante, han sido bien tolerados. Epratuzumab se administró por infusión IV a razón de 120 a 1.000mg/m2/semana durante 4 semanas consecutivas. A dosis ≥ 240mg/m2, las respuestas catalogadas como favorables se observaron en un porcentaje variable en función de la agresividad del linfoma (del 10% en las formas más agresivas a un 29% en las versiones indolentes).

Otro estudio fase II valoró la eficacia y seguridad de Epratuzumab (360mg/m2 IV) cuando se administró junto a Rituximab (375mg/m2 IV). Todos los participantes eran Rituximab-naïve. Todos los efectos adversos se notificaron tras la primera dosis, resolviéndose durante las infusiones posteriores. Los más significativos fueron fiebre, náusea y otros síntomas achacables a la fiebre elevada.

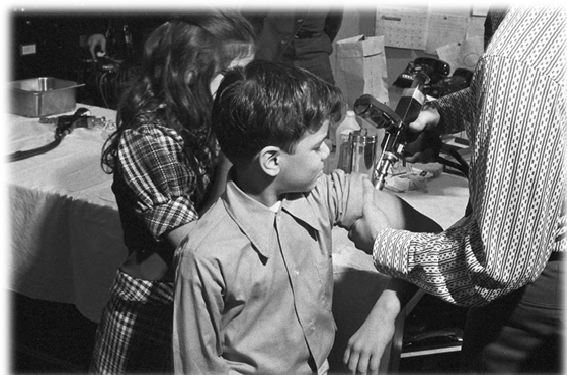

Se representan los epítopos antigénicos de los linfocitos B y los anticuerpos monoclonales diseñados específicamente.

Un estudio clínico abierto y multicéntrico evaluó la eficacia de un tratamiento combinado con Epratuzumab y Rituximab a las dosis habituales en pacientes con «linfoma no-Hodking» refractario o recidivante. Se logró una remisión parcial o completa del linfoma en el 57% de los pacientes con formas indolentes; y del 46% en las versiones más agresivas. Al cabo de 15 meses, la enfermedad progresó en el 31% de los pacientes (variante indolente); y el 69% en la forma agresiva del «linfoma no-Hodking».

EPRATUZUMAB EN ENFERMEDADES AUTO-INMUNES

Hoy día alrededor de 80 enfermedades se catalogan como «auto-inmunes». De éstas, las más frecuentes incluyen, por este orden, «artritis reumatoide», «síndrome de Sjögren», «lupus eritematoso sistémico» y «púrpura trombocitopenia». Tradicionalmente se ha considerado que las células T son responsables de la plétora de síntomas asociados con las enfermedades auto-inmunes. Los hallazgos más recientes han puesto en duda esta visión simplista. La implicación de las células B en estos escenarios clínicos se infiere de dos hechos: la presencia de «auto-anticuerpos»; y el mayor riesgo de «linfomas de células B» en pacientes con algunas de estas enfermedades, particularmente en el «síndrome de Sjögren».

Cuando se redacta este artículo existen diversos anticuerpos monoclonales dirigidos contra antígenos que se expresan en la membrana de las células B. Los tres más significados son: Rituximab (anti-CD20), Belimumab (anti Blys®, patente de «B lymphocyte stimulator», registrado como Benlysta®), y Epratuzumab (anti-CD22). Éstos se hallan en estadios avanzados de investigación pre-clínica para el tratamiento de diversas enfermedades auto-inmunes.

Rituximab ha sido el primer anticuerpo monoclonal autorizado por la Food and Drug Administration (FDA) norteamericana para el tratamiento del «linfoma no-Hodking de células B». Los excelentes resultados del tratamiento del «linfoma no-Hodking» con Rituximab han promovido su estudio en patologías auto-inmunes. De este modo, Rituximab ha sido autorizado para su prescripción en la artritis reumatoide, asociado a Metotrexato y corticoides.

Existe preocupación acerca de una actuación farmacológica que desencadena una importante depleción de células B. Se considera más prudente la modulación (no la depleción) de las células B. Y es en este escenario cuando entra en juego Epratuzumab, un anticuerpo monoclonal contra el receptor CD22 de los linfocitos B.

CD22 se expresa, a bajas concentraciones, en el citosol de los pre-linfocitos y pro-linfocitos B. Este marcador aparece en la membrana cuando los linfocitos B expresan en su superficie IgM o IgG, esto es, cuando son linfocitos IgG+ o IgM+. CD22 consiste en una fracción extracelular de 141 aminoácidos y una «cola» citoplasmática. CD22 juega un trascendente papel en la modulación de la inmunidad humoral; así como en la proliferación de los «linfomas no-Hodking de células B». Diferentes anticuerpos monoclonales se engarzan con distintos dominios de la inmunoglobulina. En este sentido Epratuzumab compite con la inmunotoxina RFB4 por el tercer dominio (sitio de unión) de las inmunoglobulinas.

TOLERANCIA DEL EPRATUZUMAB

El patrón de tolerancia y seguridad se valora adecuado. Los efectos secundarios (no tanto adversos) se catalogan como leves o moderados, son transitorios y no dejan secuelas, estando relacionados con reacciones de hipersensibilidad siguiendo la primera infusión intravenosa. A fin de anticiparse a estos efectos secundarios, se administran antihistamínicos y paracetamol antes de instaurar una infusión con Epratuzumab.

Cuando Epratuzumab se asocia a un radionúclido (Y, itrio) [Epratuzumab-Y90], los efectos adversos están relacionados con la mielotoxicidad derivada de la radiación emitida por el radionúclido en circulación, sobre todo tras su paso por la médula ósea. La gravedad de la mielotoxicidad también está determinada por la dosis y el status de la médula ósea del paciente, que es función, a su vez, de otros tratamientos citotóxicos. A fin de contrarrestar esta yatrogenia, puede ser necesario llevar a cabo transfusiones de sangre y/o la administración intravenosa de citoquinas hematopoyéticas.

EPRATUZUMAB EN EL CONTEXTO DE LOS ANTICUERPOS ANTI-CD22

Otros anticuerpos monoclonales contra el antígeno CD22 en diversos estadios de investigación son los siguientes (enero 2017):

- Inmunotoxina RFB4 (scFv)-RTA: diseñada para el tratamiento de leucemias. La inmunotoxina consiste en la conjugación/fusión del fragmento variable de la cadena simple (scFv, de single chain Fragment variable) del anticuerpo monoclonal a la cadena A de la toxina de la ricina (RTA, de ricin toxin A). La unión del anticuerpo monoclonal modificado, permite que la cadena A de la toxina de la ricina se internalice en la célula bloqueando la función ribosómica y, por lo tanto, inhibiendo de modo general la síntesis proteica.

- Fragmento Fab anti-CD22 [Fab es el Fragment anti-body]: su elevada afinidad por el antígeno CD22 lo convierte en un instrumento útil tanto en el aislamiento del receptor CD22 como para el tratamiento potencial de neoplasias CD22+, patologías autoinmunes y diversas enfermedades inflamatorias.

- TAB-1720CL anti CD22: similar al anterior (Fab anti-CD22).

- Inmunotoxina scFv-Sap anti-CD22: Inmunnotoxina transportadora de saporina. Esta inmunotoxina se une de modo selectivo al receptor CD22 de las células leucémicas. La inmunotoxina entra por endocitosis en las células leucémicas, liberando la saporina en los endosomas. La saporina actúa como toxina que, uniéndose a los ribosomas, inhibe la elongación de la cadena peptídica en crecimiento. Posible utilidad en el tratamiento de diversos tipos de leucemia.

- Anti-CD22 scFv (chHB22.7): posible utilidad en oncología, trasplantes y enfermedades autoinmunes.

- Fab (CD22.1) anti-CD22: al igual que los anticuerpos monoclonales mencionados, posible utilidad en varias formas de cáncer y enfermedades inflamatorias y auto-inmunes.

- RFB4-SMCC-DM1 anti-CD22: está formado por un clon RFB4 conjugado mediante un linker (SMCC) a la toxina DM1. [SMCC: Succinimidil-4-(N-Maleimidometil-Ciclohexano)-1-Carboxilato). Al igual que en otros preparados anteriores, la unión del anticuerpo monoclonal modificado con el receptor CD22 posibilita la difusión de la toxina (Trastuzumab emtansina, también designada DM1) al interior celular, donde interfiere con los microtúbulos, causando su despolimerización.

DISCUSIÓN

El bloqueo del antígeno CD20 mediante anticuerpos monoclonales, bien solo o asociados a otros fármacos o radionúclidos, ha demostrado su eficacia en el abordaje terapéutico del «linfoma de Hodking CD20+». Rituximab es el prototipo de anticuerpo anti-CD20. El bloqueo del receptor CD20 causa apoptosis, bien por acción directa o mediada por el complemento.

Se han diseñado diversos anticuerpos dirigidos contra otro antígeno, CD22, que se expresa con mucha frecuencia en «linfomas no-Hodking» y en los linfocitos B de pacientes con diversas enfermedades auto-inmunes. El bloqueo de este receptor causa citotoxicidad mediada por anticuerpos, y no tanto por intermediación del complemento. El anticuerpo monoclonal anti-CD22 más estudiado hasta ahora es Epratuzumab. Su acción, a diferencia de lo que sucede con anticuerpos anti-CD20, parece no depender de la reducción de la carga hemática de linfocitos B. Esto puede representar una ventaja en relación al tratamiento con Rituximab cuando se usa en enfermedades auto-inmunes, en las que no es conveniente una drástica disminución del recuento de linfocitos B circulantes.

Epratuzumab se une a las células de linfoma dando lugar a la fosforilación del receptor CD22, con la consiguiente regulación negativa de la hiperactividad de subgrupos de células B.

La experiencia disponible en la actualidad muestra que un ciclo de tratamiento con Epratuzumab (360mg/m2, semana x 4 semanas consecutivas) en pacientes con «linfoma no-Hodking» (indolente o agresivo), «lupus eritematoso sistémico» o «síndrome de Sjögren» es seguro, su eficacia es consistente, y el tratamiento muy bien tolerado.

PROSPECTIVA

El papel de los anticuerpos contra antígenos específicos de los linfocitos B en oncología y enfermedades auto-inmunes requiere una investigación más pormenorizada que permita definir una combinación racional de anticuerpos monoclonales contra varios epítopos antigénicos; así como éstos asociados a otros fármacos biológicos. Dos de las ventajas asociadas con el uso de anticuerpos monoclonales dirigidos contra antígenos específicos son, de un lado, la posibilidad de situar fármacos citotóxicos en su diana farmacológica; y, gracias a esto, la posibilidad de usar dosis más bajas de estos yatrogénicos medicamentos. Así mismo, la asociación de anticuerpos monoclonales contra los receptores CD20 y CD22 con radionúclidos, logrará mejores resultados clínicos.

Zaragoza, 29, diciembre, 2017

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

FARMACIA LAS FUENTES

ZARAGOZA