Muchas personas son reacias a vacunarse cada año para prevenir la gripe estacional. Se arguyen dos razones: no haber sufrido la gripe en años anteriores; y, de haberla contraído, la poca gravedad del proceso. Así pues, ¿por qué vacunarse cada año?

La gripe está causada por diversos serotipos (variantes genéticas) del virus influenza. Es una enfermedad más importante de lo suele considerarse, y se contagia muy fácilmente a partir de una persona infectada, por vía aérea (tos, habla, estornudos). Los niños son especialmente susceptibles al contagio; y en las personas añosas o con problemas cardíacos y respiratorios, es una patología grave.

La influenza no es una enfermedad de declaración obligatoria. Su prevalencia precisa no se conoce, por lo que solo pueden realizarse estimaciones aproximadas. Según el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) norteamericano, desde el año 2010, la prevalencia anual de gripe en Estados Unidos varía en una horquilla de 9,2 a 35,6 millones de personas. La única conclusión que puede obtenerse a partir de un rango tan amplio es que en los años con elevada incidencia uno de cada diez norteamericanos contrae gripe, con alrededor de 700.000 ingresos hospitalarios. Durante los años de baja incidencia el número promedio de ingresos hospitalarios es de 114.000.

En el año 2014 más de 57.000 personas fallecieron en Estados Unidos por complicaciones neumónicas de la gripe. Es la octava causa más común de muerte, solo detrás de la diabetes (alrededor de 80.000 muertes). De las diez enfermedades más mortíferas, la gripe es la única en que su incidencia se podría reducir drásticamente mediante la vacunación masiva de la población. La disminución de la incidencia de otras enfermedades, tales como la enfermedad de alzheimer o la patología cardiovascular es mucho más compleja.

Incluso en el año 1995, cuando la mortandad por SIDA llegó a un máximo en Estados Unidos, fallecieron alrededor de 51.000 personas por esta causa. En 2014, las muertes atribuibles directamente a la infección por VIH en Estados Unidos fueron 6.700, un número muy inferior a las derivadas de la infección por influenza.

La sociedad ha aprendido a convivir con la gripe, banalizándola y relajando las medidas de protección, de las que la vacunación anual es la más eficaz y resolutiva. Cuando se afrontan infecciones foráneas, bien es verdad que muy graves, como la del virus ébola hace unos años, las medidas adoptadas son extremas, incluso exageradas, solo explicables por el pánico. Durante el bienio 2014-2015, alrededor de 10.000 personas murieron en algunos países del oeste de África. Todo el mundo se alarmó ante la posibilidad de una pandemia. En cambio, la gripe mata cada año a unas 10.000 personas, solo en Estados Unidos, y no existe conciencia de un riesgo semejante.

La mayoría de hospitalizaciones, y fallecimientos, ocurren en niños y ancianos. En niños muy pequeños (menos de 5 años) la tasa de hospitalización duplica la de los adultos menores de 50 años; y el número de hospitalizaciones en ancianos (≥65 años) decuplica la de los adultos. Prácticamente dos terceras partes de todos los fallecimientos por gripe ocurren en personas con edades de 65 o más años, sobre todo si existen patologías asociadas.

Este peaje de salud, y costes asociados, se puede reducir mediante la vacunación anual.

Según algunos analistas, si la cobertura de vacunación antigripal fuese un 5% superior a la actual se evitarían 500.000 procesos infecciosos, 230.000 consultas médicas y alrededor de 6.000 hospitalizaciones (datos de Estados Unidos).

La incidencia de la gripe durante la temporada 2015-2016 fue baja. En ningún caso comparable con la pandemia de la mal llamada «gripe española» de 1918-1919, que hizo enfermar a la tercera parte de la población mundial, matando a más de 600.000 norteamericanos. No obstante, la epidemia brotó en un contexto muy distinto, durante los estertores de la «Gran Guerra» (Primera Guerra Mundial), con infinitud de deficiencias sanitarias y muchas menos opciones terapéuticas.

La vacuna no solo protege a quienes se les administra, sino a todos aquellos que por razones varias no pueden recibirla (desde pacientes con compromiso inmunológico a personas alérgicas a alguno de los componentes de la formulación, por ejemplo proteínas del huevo, dado que los virus se multiplican en sus células).

La varicela es paradigmática de la situación. Se trata de una enfermedad generalmente banal. Cuando se comercializó una vacuna contra la varicela en el año 1995 se cuestionó la necesidad de la vacunación generalizada. Las asociaciones de pediatras manifestaron la importancia de la vacunación temprana, tanto para disminuir el número de hospitalizaciones como para reducir la mortandad en recién nacidos. Un estudio, publicado en 2011 en la revista Pediatrics, mostró que conforme se aumentaba la cobertura de vacunación frente a la varicela a partir de 2001, la mortalidad disminuía de forma pareja. Entre 2004 y 2007, ningún niño norteamericano murió debido a las complicaciones de la infección por varicela. En España, hasta 1996, solo se vacunaba a los niños a partir de 12 años, siempre y cuando no hubiesen sufrido la enfermedad durante la infancia; y, a partir de ese año, 1996, se vacunan a todos los niños (1ª dosis a los 12 a 15 meses de vida; y una 2ª dosis «de refuerzo», entre los 2 y 4 años de edad).

De igual forma, la vacunación anual contra la gripe protege a las personas no vacunadas, sobre todo niños y ancianos.

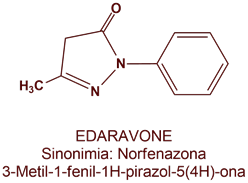

Durante la actual campaña (2017-2018) la vacuna (trivalente) contra la gripe no está mostrando la protección prevista. De sólito, la vacuna de la gripe ejerce una protección estimada entre el 40% y el 60%. Sin embargo, en la actual campaña apenas supera el 25%, una cifra verdaderamente baja. Se comercializa también una vacuna antigripal tetravalente (con el serotipo B-Yamagata añadido a los serotipos de la vacuna trivalente), que se administra a grupos de especial riesgo (pacientes inmunodeprimidos).

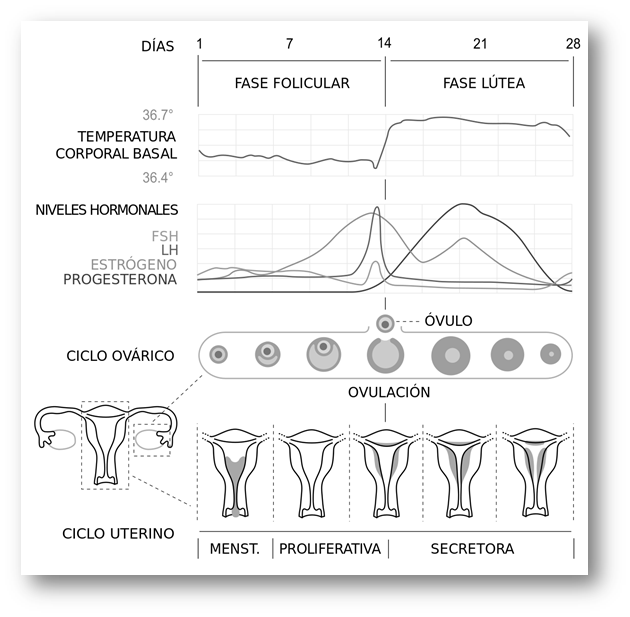

La vacuna de este año (fabricada, como siempre en base a los serotipos prevalentes la campaña anterior, en este caso 2016-2017) se formuló con los virus influenza A (H1N1), A (H3N3) y virus B-Victoria. Sin embargo, aproximadamente el 75% de los casos están causados por el virus influenza B-Yamagata, refractario a la vacuna. [Recuérdese que H y N, se refieren a dos proteínas antigénicas del virus, Hemaglutinina y Neuraminidasa respectivamente].

Esta situación parece deberse (no existe confirmación) a una mutación del virus durante su cultivo en células del huevo (el procedimiento habitual).

Este contratiempo no invalida la vacunación, aun cuando la protección ofrecida esta campaña sea menor de la esperada.

La vacunación anual contra la gripe ofrece cierto grado de protección incluso frente a estos serotipos de baja susceptibilidad. Hasta la fecha (mitad de enero de 2018) se han notificado en España 86 fallecimientos, todos ellos en personas con factores de riesgo; de éstos, el 64% (67 personas) no estaban inmunizadas.

La vacunación frente a cualquier patógeno no solo tiene un efecto protector para quien recibe las dosis, sino para el conjunto de la sociedad.

Zaragoza a 17 de enero de 2018

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Zaragoza