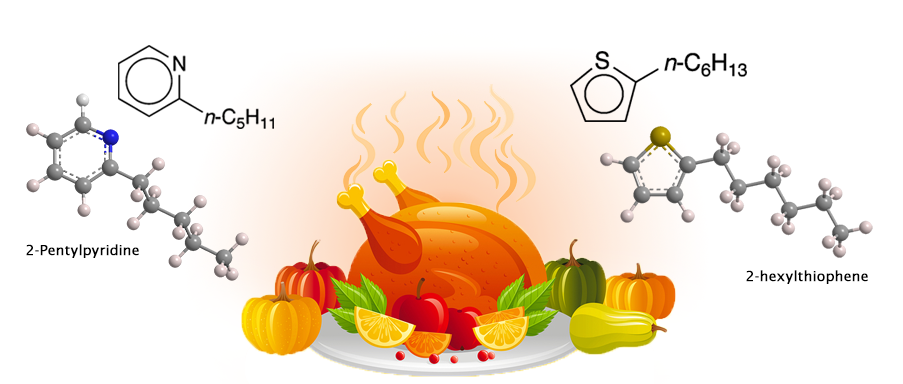

Cuando se cocina un alimento, diversos aromas estimulan nuestro apetito. ¿Qué moléculas son responsables?

La respuesta es la reacción descubierta por el químico francés Louis-Camille Maillard en el año 1912. Desde entonces la reacción se denomina con su apellido: reacción de Maillard. Más que una sencilla reacción química, se trata de una secuencia que comienza con la interacción de los grupos carbonilo de los azúcares de cadena abierta con los grupos amino de aminoácidos para formar N-aldosilaminas. Luego, dependiendo del alimento que se cocina, la «reacción» se complica con la síntesis de diversos compuestos heterocíclicos.

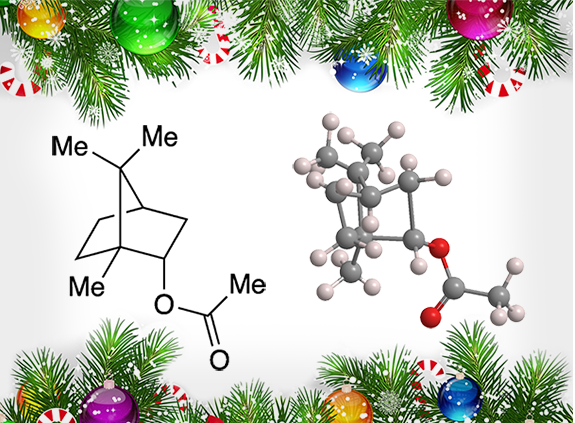

La denominada reacción de Maillard ocurre cuando los alimentos se calientan en el rango de temperaturas 140 a 165º C (lo habitual en cocinas y hornos). Los aromas son responsables de dorar los alimentos horneados, a la parilla o asados. El dorado de los alimentos se acentúa y acelera en un medio alcalino. Los dos productos finales más característicos de la reacción de Maillard son 2-pentilpiridina y 2-hexiltiofeno, pero hay otros. ¡Que aproveche!

Nota: estos compuestos son volátiles (responsables del aroma) y no forman parte del alimento o se hallan en exiguas cantidades. Téngase en cuenta que, en concentraciones elevadas, 2-pentilpiridina y 2-hexiltiofeno son compuestos tóxicos, causando irritación de la piel, ojos y aparato respiratorio. El 2-hexiltiofeno es incluso dañino para la vida acuática. En este aspecto, cabe recordar que los alimentos más sanos (tal vez no los más sabrosos) son los menos cocinados.

Zaragoza, a 9 de enero de 2019

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza