Casi nadie recuerda el estreno en el año 1936 de la película Reefer Madness, traducida al español como «locura de la marihuana». Eran los años oscuros de la Gran Depresión que siguió al ya mítico «Lunes Negro» (29 de octubre de 1929) cuando las cotizaciones de la bolsa de Wall Street se hundieron, llevando a la quiebra a miles de empresas y a la ruina y la pobreza a millones de ciudadanos.

En la película se describen los peligros del consumo de marihuana, importada clandestinamente de México, para la salud mental. La película se olvidó, la economía se recuperó y el consumo de hachís se banalizó.

Tras décadas de trivializar su consumo, ha resurgido la olvidada cuestión acerca de si el uso intensivo de marihuana está relacionado con psicosis en personas jóvenes. La posible relación ya se había descrito hace unos setenta años. En un libro recién publicado (2018) titulado Tell Your Children. The Truth about Marihuana, Mental Illness, and Violence («Cuéntaselo a tus hijos. La verdad acerca de la marihuana, enfermedad mental y violencia»), el autor, Alex Berenson sostiene que la legalización del consumo de marihuana está exponiendo a muchos jóvenes al desarrollo de esquizofrenia y otros cuadros psicóticos, desmontando muchos prejuicios que trivializan su consumo. El libro tiene sus detractores que lo consideran exagerado y carente de solvencia científica.

Explicado de un modo simplista, la psicosis es un conjunto de síntomas que se manifiestan como una desorientación temporal que se asemeja a un «sueño despierto», con percepciones auditivas y visuales extrañas e imaginadas, a menudo acompañados de paranoia y una sensación ominosa. La mayoría de quienes sufren un brote psicótico aislado no desarrollan un cuadro clínico persistente y repetido, esto es, una esquizofrenia. Ésta se caracteriza por brotes psicóticos repetitivos durante años, incluso toda la vida, asociados a problemas cognitivos y de retraimiento social Los psiquiatras dividen la sintomatología de la esquizofrenia en síntomas «positivos» (alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados) y síntomas «negativos» (aislamiento social, alogía – empobrecimiento del lenguaje- , y anhedonia ).

No existe una opinión concluyente entre los propios expertos respecto a la vinculación entre consumo regular de marihuana y patología psicótica o esquizofrénica.

Las personas con problemas psicóticos tienen mayor propensión a consumir cannabis de modo regular. Esta correlación ha sido confirmada por múltiples estudios epidemiológicos. En este punto entra en juego la causalidad: ¿la predisposición a sufrir cuadros psicóticos induce al consumo de marihuana, o bien el consumo regular predispone a la psicosis? Los jóvenes que desarrollarán esquizofrenia (una enfermedad psicótica) a menudo parecen retirarse a su propio mundo acosados periódicamente por extraños temores y fantasías, mucho antes de que se inicien en el consumo de marihuana. Los jóvenes que comienzan a usar la droga de manera regular, también suelen usar otras sustancias, legales o prohibidas, que dificultan un correcto análisis de situación.

Un estudio prospectivo publicado en el año 2015, realizado por Kenneth S. Kendler siguió a casi dos millones de personas en Suecia desde la adolescencia (cuando se suele diagnosticar la esquizofrenia) hasta la edad adulta media. Los resultados del estudio concluyeron que fumar hachís predispone al desarrollo de enfermedad psicótica; y que la relación era lineal: cuánto más se fuma, mayor es el riesgo.

La relación entre esquizofrenia y el hábito de fumar marihuana no se puede extrapolar al tabaco, del que la nicotina es el principio activo. De hecho, la nicotina mitiga los trastornos del pensamiento y las pérdidas de memoria que se asocian con los cuadros psicóticos. Obsérvese que el tabaco está permitido, cuasi recomendado, en hospitales psiquiátricos.

Aun cuando el diagnóstico de esquizofrenia parece referir una enfermedad específica, en realidad engloba un conjunto de situaciones clínicas de causa variada y con una predisposición genética claramente demostrada.

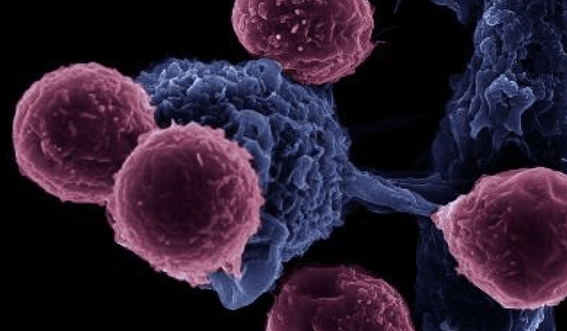

Existen, no obstante, algunas evidencias: la esquizofrenia debuta, de sólito, durante la adolescencia tardía o en los primeros años de la edad adulta, inmediatamente después de un período de rápido desarrollo cerebral. Durante la adolescencia (intervalo temporal entre la pubertad y la madurez) el cerebro lleva a cabo una especie de «poda sináptica», esto es, elimina un impresionante número de conexiones cerebrales débiles, innecesarias o redundantes. Esta «poda cerebral» parece afectar de modo preferencial a la corteza prefrontal donde se localizan los procesos mentales relacionados con el pensamiento y la planificación. Esta región de la corteza cerebral está muy involucrada en la clínica psicótica.

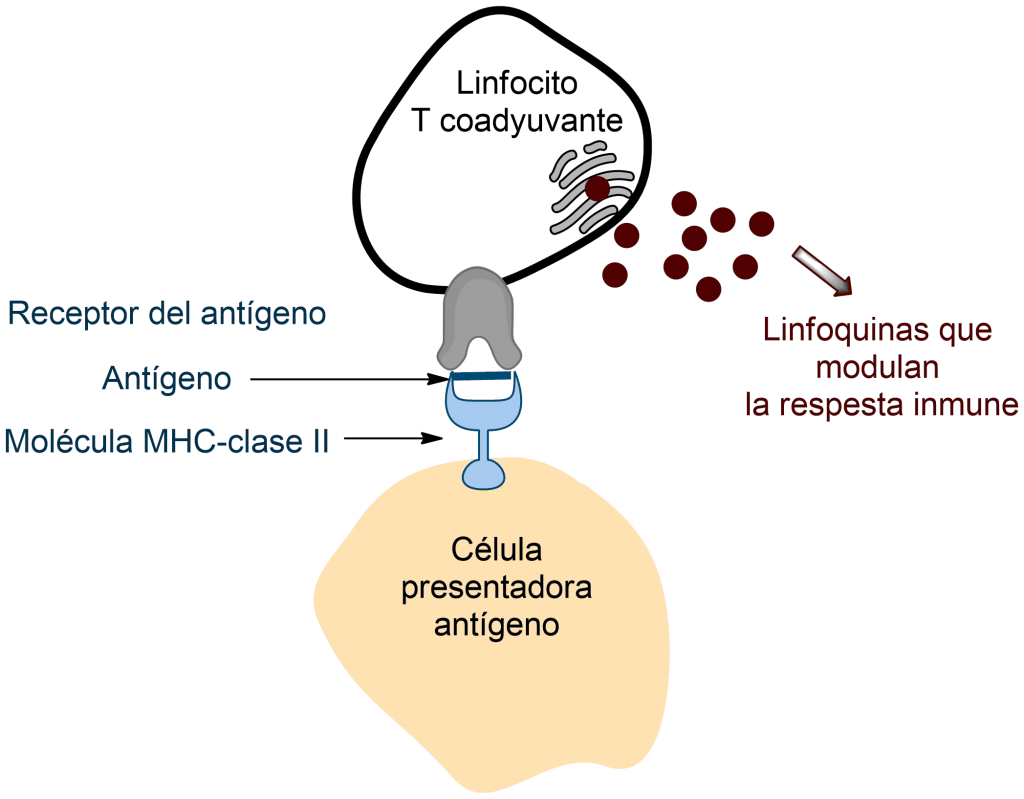

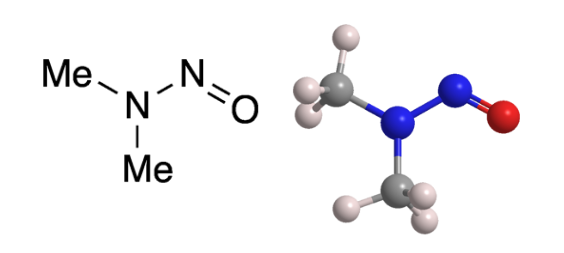

En la corteza prefrontal existe elevada densidad de receptores CB1 (receptores sobre los que interactúa el tetrahidrocannabinol, principal principio activo del cannabis). Un reciente análisis del año 2016 en el Broad Institute del Massachusetts Institute of Technology, y la universidad de Harvard han observado que las personas con trastornos esquizofrénicos o cuadros de psicosis tienen alterado este proceso de «poda cerebral».

No hay consenso científico acerca de la asociación entre consumo de cannabis y esquizofrenia, pero sí existe acuerdo sobre como minimizar el riesgo.

La patología psicótica tiende a manifestarse en determinadas familias. De hecho, los efectos de la marihuana en personas con predisposición genética son disimilares a los observados en la población general; siendo también mayor la propensión a desarrollar cuadros psicóticos y paranoicos.

Las evidencias obtenidas hasta ahora indican que para el desarrollo de esquizofrenia (y brotes psicóticos), la herencia tiene un peso mayor que el consumo de marihuana. Un estudio del año 2014 dirigido por Ashley C. Proal y Lynn E. DeLisi, de la Harvard Medical School comparó usuarios de cannabis con, y sin, antecedentes familiares de esquizofrenia, junto a personas no consumidoras de cannabis (grupo placebo). La conclusión fue que el riesgo más elevado de esquizofrenia se observaba entre las personas con antecedentes familiares, con independencia del consumo regular de cannabis. Otra lectura del estudio es que el cannabis per se no causa esquizofrenia (al menos en el grado de consumo estudiado), pero facilita su aparición en personas con predisposición genética. No obstante, el consumo es especialmente perjudicial en el intervalo temporal entre la adolescencia y los 25 años aproximadamente, cuando el cerebro experimenta una importante transformación hasta lo que definimos como estado adulto. Su consumo durante este período vital puede desencadenar una clínica psicótica en personas genéticamente predispuestas.

La psiquiatría actual avala un aumento de la incidencia de paranoias asociadas al consumo de cannabis en la adolescencia.

La ilegalidad del uso de cannabis en todo el mundo, hasta su reciente legalización controlada en unos pocos países ha imposibilitado la realización de estudios concluyentes. En cualquier caso, los expertos consideran que su consumo facilita la aparición de patología psicótica, incluso esquizofrenia, en personas con antecedentes familiares de enfermedad mental.

Zaragoza, a 19 de enero de 2019

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza