Author: tricastriszar

¿Por qué bostezamos? La primera razón es el sueño, un concepto fisiológico; el segundo es aburrimiento, un concepto cultural; ¿o es también fisiológico? Además, bostezar es «contagioso». Todos lo hemos experimentado; bostezamos si alguien lo hace a nuestro lado.

Incluso leer sobre bostezar induce al bostezo. Tal vez lo está haciendo usted en este momento. De no ser así, si continúa leyendo, probablemente terminará haciéndolo.

A pesar de ser un hecho tan cotidiano, el propósito fisiológico del bostezo continúa siendo un misterio. Quizás especular sobre el bostezo no tenga otra finalidad que desencadenar su aparición.

La creencia médica general, hasta hace unas décadas, suponía que el bostezo era una forma de absorber mucho oxígeno en respuesta a una hipoxia (disminución del oxígeno en sangre). Esta explicación se desechó tras una serie de experimentos realizados en el año 1987.

La teoría actual es que el bostezo es un mecanismo de «enfriamiento cerebral» cuya finalidad última es mantener el estado de vigilia y alerta.

El bostezo consiste en una profunda inhalación de aire acompañado de un estiramiento de la mandíbula, seguido de una espiración breve y el rápido cierre de la mandíbula.

El bostezo aumenta la transferencia de sangre al cerebro. Ello da lugar a un «enfriamiento cerebral». Cuando la temperatura del cerebro se eleva nos sentimos más cansados y adormecidos. Por eso los bostezos nocturnos tratan de mantenernos despiertos, antes de quedar dormidos. El estado de sueño provoca una rápida disminución de la temperatura del cerebro. Si antes de dormir el bostezo trata de mantenernos despiertos, una vez que dormimos, el bostezo consolida el estado inconsciente al «enfriar el cerebro».

Un hecho muy curioso es el «contagio» del bostezo. Se cree que las personas más empáticas son más influenciables por el bostezo ajeno. No se trata solo de una observación empírica. Los estudios de imágenes cerebrales (escáneres) han demostrado que cuando una persona observa bostezar a otra, se activan en el cerebro las áreas involucradas en la interacción social. Incluso los perros bostezan cuando lo hacen sus dueños. El bostezo «contagioso» también se observa entre los animales. Todavía más: los perros y otros animales identifican cuándo un bostezo es falso (teatralizado) y, en ese caso, no se «contagian».

Cuando un animal bosteza por «contagio» con el de otro animal o su dueño o cuidador, se activan regiones cerebrales relacionadas con comportamientos de imitación (regiones que en los humanos calificamos como de empatía). Por ejemplo, cuando se proyecta un vídeo en que aparecen monos bostezando, los monos que lo ven comienzan a bostezar también.

Zaragoza, a 22 de febrero de 2019

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza

Esta extraña y cara moda parece resurgir entre quienes no tienen problemas para llegar a fin de mes. Es el denominado movimiento criónico («movimiento de criopreservación), que tiene su origen en Robert C.W. Ettinger, un escritor de ciencia ficción y profesor de física norteamericano.

Robert C.W. Ettinger falleció, y lo congelaron, en el año 2011. Dejó el mundo de los vivos (al menos de los vivos calientes) a la edad de 92 años, víctima de una insuficiencia respiratoria, algo muy humano Su idea de congelar a personas que acaban de fallecer en la esperanza de devolverles a la vida cuando la ciencia haya avanzado hasta un punto en que ello sea viable, en un futuro más o menos lejano, oscila entre la fantasía y el ridículo. Su propuesta, rechazada por la mayoría de los científicos, ha servido de inspiración a trabajos de Woody Allen, y ha persuadido a varios cientos de personas previo desembolsos económicos sustanciosos. Los cuerpos se hallan en tanques de nitrógeno líquido en el Cryonics Institute, situado en el subsuelo de Detroit, Estados Unidos. La mayoría han pagado por adelantado alrededor de 30.000 dólares para que sus cuerpos fueran congelados tras su óbito.

Robert C.W. Ettinger dejó escrito que tras su muerte su cuerpo se colocase en una cápsula criónica a 371º centígrados bajo cero, cerca del denominado cero absoluto, la temperatura más baja teóricamente alcanzable (los 0º Farenheit equivalente a 373,3º grados centígrados bajo cero). El cuerpo de Robert C.W. Ettinger se convirtió en el año 2011 en el uncentésimo sexto cadáver congelado de su Instituto Criogénico. No podía ser de otra manera.

Robert C.W.Ettinger popularizó la idea de congelarse tras la muerte en el libro “The Prospect of Immortality” (“La perspectiva de la inmortalidad”) que publicó en el ya lejano 1963. Este libro constituyó el germen del llamado «movimiento criogénico». La idea generó interés, pero el elevado coste limitó el número de los congelados (106 en el Cryonic Institute de Detroit, en el año 2011; alrededor de 2.000 en la actualidad en Estados Unidos; y un número indeterminado en otros países).

Las ideas de Ettinger fueron parodiadas en la película Sleepers de Woody Allen del año 1973. En una escena, el héroe emerge de su criostasis, dándose cuenta que todos sus amigos han muerto. Constatado el hecho afirma: “…pero si todos comían arroz orgánico…”

Durante su etapa docente, Robert C.W. Ettinger escribió un segundo libelo, publicado en el año 1972 con el título “Man into Superman” (“El hombre en el superhombre”), un relato de ciencia ficción. Tras jubilarse de su actividad docente, Ettinger creó el Instituto criogénico, epíteto que deriva del término griego kryós (frio). La criogenización es una rama de la física que estudia el comportamiento de los materiales a muy bajas temperaturas.

La madre de Ettinger, Rhea, fallecida en 1977, a los 78 años, se convirtió en la primera cliente de su Instituto Criogénico (Cryonic Institute).

Los cuerpos de sus dos esposas, Elaine y Mae, se hallan también congelados en su Cryonic Institute, una gran nave industrial de Clinton Town, unas veinte millas al noreste de la ciudad de Detroit. No todos los congelados son humanos. También existen mascotas, sobre todo perros y gatos.

Robert C.W. Ettinger declaró que su interés por la inmortalidad se retrotrae a su pubertad, cuando leyó en una revista de ciencia ficción (Amazing Stories) la historia de un profesor que se lanzó a sí mismo al espacio exterior. En la infinita y gélida soledad interestelar permaneció cuarenta millones de años (terrestres) hasta alienígenas lo encontraron y descongelaron.

Su verdadero interés por la posibilidad de reanimación tras la muerte tiene probablemente un origen más prosaico; y se halle en sus prolongadas estancias hospitalarias tras la Segunda Guerra Mundial, durante la recuperación de las graves heridas sufridas en la batalla de Las Ardenas, casi en las postrimerías del conflicto.

Logró salvar sus piernas gracias a injertos óseos, una técnica experimental en aquella época. Su amarga experiencia le indujo a pensar que se podría llegar a controlar y revertir la muerte. Durante esa época comenzó a escribir cuentos de ciencia ficción, siempre relacionados con la posibilidad de revivir tras la muerte. Algunos de estos relatos se publicaron durante la década de 1950.

Durante su último mes de vida, Robert Ettinger preparó junto a su hijo todos los detalles para su congelación, en espera de …

Zaragoza, a 19 de febrero de 2019

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Zaragoza

Doris L. Wether contribuyó a redactar la legislación que, años más tarde, estableció la obligatoriedad de realizar la detección rutinaria de anemia de células falciformes (drepanocitosis) en todos los recién nacidos en Estados Unidos.

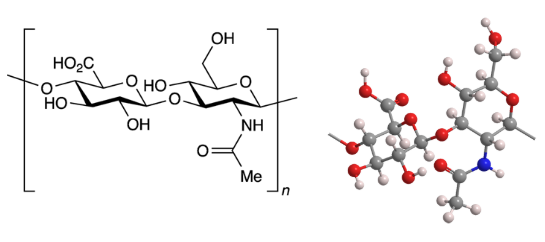

La drepanocitosis (anemia de células falciformes) se debe a una mutación autosómica recesiva del codón 6 del gen β de la hemoglobina, en la que el nucleótido Timina es sustituido por Adenina. Esta mutación se traduce en la sustitución del aminoácido ácido glutámico por el aminoácido valina en la posición 86 de la secuencia de aminoácidos de la subunidad β de la estructura tetramérica de la hemoglobina (α2β2).

La enfermedad (drepanocitosis o anemia de células falciformes) se manifiesta con toda su clínica en personas homocigóticas (portadoras de los dos alelos mutados). Las personas heterocigóticas (un alelo mutado, el otro normal) están relativamente protegidas frente a la infección por las formas hemáticas del parásito de la malaria. Así pues, la drepanocitosis es un mecanismo evolutivo que protege a los heterocigotos frente a la infección por malaria (paludismo), pero al precio de «sacrificar» la salud de los homocigotos (que heredan los dos alelos mutados).

En el año 1965 Doris L. Wether llegó a ser la primera responsable de raza negra de un departamento médico en un hospital norteamericano, en este caso directora de pediatría del Knickerbocher Hospital, en West Harlem, New York.

El hecho tenía gran relevancia porque el Knickerbocker Hospital tenía antecedentes de negarse a aceptar a pacientes de raza negra. Más tarde el hospital cambió de nombre al de Arthur C. Logan Memorial Hospital. Terminó cerrando en el año 1979.

Entre los años 1969 y 1974, Doris L. Wether fue directora de pediatría en el Sydenham Hospital (cerrado en 1980); y, más tarde, hasta el año 1979, en el St. Luke Hospital (en la actualidad Monte Sinai St. Luke).

Doris L. Wether estableció programas de detección de anemia de células falciformes (drepanocitosis) en los tres hospitales en que trabajó. Contribuyó a redactar la legislación que obligaba a realizar análisis para la detección de esa anomalía genética en recién nacidos, la mayoría de raza negra. Logró con ello que la esperanza de vida de los niños afectados pasase de 18 a 50 años.

Graduación de la Yale School of Medicine de la universidad de Yale, Estados Unidos en el año 1952. Doris Wether, la única mujer negra de todo el grupo, fue la tercera mujer no blanca que se graduó en medicina en esa universidad (año 1952).

Graduación de la Yale School of Medicine de la universidad de Yale, Estados Unidos en el año 1952. Doris Wether, la única mujer negra de todo el grupo, fue la tercera mujer no blanca que se graduó en medicina en esa universidad (año 1952).

El aumento de esperanza de vida de los afectados por anemia de células falciformes se debió en gran medida a la detección temprana, la consiguiente prevención de infecciones y otros avances que contribuyeron a mitigar el intenso dolor que padecen los afectados y, en consecuencia, a mejorar su calidad de vida y prolongar su supervivencia.

La anemia de células falciformes (drepanocitosis) afecta principalmente a personas de raza negra, si bien la genopatía es también prevalente en personas oriundas de las regiones bañadas por los mares Mediterráneo, Caribe; así como en Centroamérica y países de oriente.

Las personas portadoras de esta mutación genética tienen en sangre hematíes (eritrocitos) con forma de hoz (de ahí el nombre en inglés, sickle cell disease). Estos hematíes deformes, más rígidos, terminan por obliterar los capilares, causando anoxia en los tejidos que pierden la perfusión sanguínea. Ello da lugar a intenso dolor, y diversos daños en los órganos con anoxia. La morbilidad y mortalidad es, pues, relativamente elevada. Hasta ahora, el único tratamiento consiste en transfusiones periódicas de sangre para restañar la anemia crónica de los pacientes. También se han ensayado trasplantes de médula ósea.

En su condición de Presidenta de un panel de los National Institute of Health, Doris L. Wether logró que a partir de 1987, todos los hospitales del área metropolitana de New York instauraran programas para la detección de recién nacidos con anemia de células falciformes. Estos programas de detección se extendieron a todo Estados Unidos a partir del año 2006.

Doris Louis Wether nacida el 14 de diciembre de 1927, en Passaic, New Jersey, hija de un médico general en Harlem y una maestra, falleció en el año 2019. Sus padres se divorciaron cuando era todavía una niña, mudándose con su madre y hermana a Washington Heights, en Manhattan. Se graduó en el George Washington High School, obteniendo una licenciatura en Ciencias en el Queen College, donde se especializó en Química.

Doris L. Wether fue la tercera mujer negra que se graduó (1952) en la School of Medicine de la universidad de Yale; siendo los otros dos: Yvette Fay Francis McBarnette y Lila Althea. Fenwick [ Foundation for Research Education in Sickle Cell Disease].

El trabajo de Doris Louis Wether no solo fue trascendente para los nacidos con la genopatía de células falciformes, sino, en un aspecto más social, para la aceptación de las personas de raza negra en una época donde todavía el stablishment médico norteamericano era muy racista.

Es obligado recordar a Oliver Smithies, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2007, ex aequo Mario R.Capecchi y Martin J. Evans, por los estudios que permitieron crear ratones knockout, tecnología que han hecho posible estudios genéticos de variadas enfermedades, entre ellas la anemia de células falciformes o drepanocitosis.

Zaragoza, a 16 de febrero de 2019

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza

Este mes de febrero se celebra en muchos países de Asia el Año Nuevo Lunar. En la mayoría de las familias se intercambian regalos, té, dulces y ropa. Sin embargo, en Corea del Norte, el regalo más popular ha sido este año la metanfetamina.

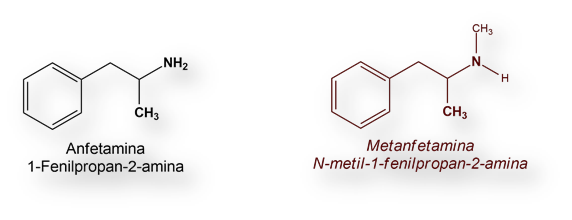

Nagayoshi Nagai, un químico japonés, sintetizó la metanfetamina en el año 1919. Químicamente similar a la anfetamina, su utilización se generalizó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial entre los militares de todos los ejércitos en contienda. Se trataba de mantenerse alerta y combatir la fatiga.

Nagayoshi Nagai, un químico japonés, sintetizó la metanfetamina en el año 1919. Químicamente similar a la anfetamina, su utilización se generalizó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial entre los militares de todos los ejércitos en contienda. Se trataba de mantenerse alerta y combatir la fatiga.

Tras la Segunda Guerra Mundial su empleo se popularizó entre los trabajadores de las fábricas japonesas, para combatir el cansancio. De hecho, la metanfetamina se dispensaba libremente en las farmacias sin receta médica. Esto dio origen a una verdadera «epidemia de abuso» de la metanfetamina, que llegó a su punto álgido a mediados de la década de 1950.

Aun cuando el laboratorio británico Burroughs Wellcome comercializó la metanfetamina en 1940 como Methedrine®, en occidente solo se podía obtener con receta médica, con lo que se restringió y frenó su utilización descontrolada.

El uso, y abuso, de metanfetamina es una costumbre muy asentada en Corea del Norte, una sociedad distópica, al menos a ojos del resto del mundo. Los norcoreanos fuman o esnifan la sustancia abiertamente, con naturalidad y total permisividad, sin aparente conciencia de los graves riesgos adictivos de esta sustancia.

Recomendamos la lectura de las dos referencias bibliográficas:

- Lineberry T.W., Bostwick JM. Methamphetamine abuse: a perfect storm of complications. Mayo Clinical Proceedings 2006; 81: 77-84.

- Ernst T., et al. Evidence for long-term neurotoxicity associated with methamphetamine abuse: a H MRS study. Neurology 2000; 54: 1344-9.

Hasta recientemente el Meth (como se suele abreviar el término metanfetamina) se ha considerado en Corea del Norte una droga energizante muy potente que ha ayudado a esta empobrecida sociedad a sobrellevar carencias alimenticias, como la hambruna que sufrió el país durante la década de 1990, excepción hecha de su presidente vitalicio (no hay más que verlo) y la élite gobernante.

El uso de metanfetamina se expandió en la península de Corea durante el período que fue colonia japonesa, a principios del siglo XX. La administración de metanfetamina es habitual entre los miembros del inmenso ejército del país, sobre todo durante, y desde, la Guerra de Corea Desde la década de 1970, muchos diplomáticos norcoreanos han sido arrestados en el extranjero por tráfico de esta sustancia.

Durante la década de 1990 el gobierno norcoreano comenzó a fabricar metanfetamina para la exportación, con pobres resultados. Esto sucedió dos décadas después de haber promocionado el cultivo de opio para la obtención de opiáceos.

La metanfetamina producida con el beneplácito de las autoridades norcoreanas se exportaba a la República Popular China, uno de los pocos países con quien mantiene relaciones diplomáticas; o bien se enviaba por ruta marítima a organizaciones criminales conocidas como las triadas chinas o la yakuza japonesa. [Bajo la denominación de yakuza japonesa se engloban diversas organizaciones mafiosas y criminales. Su origen se remonta al siglo XIX, consolidándose durante el siglo XX. El origen del término tiene que ver con un juego de cartas (Oicho Kabu) en el que la peor triada de cartas es un 8 (ya), 9 (ku), y 3(za)]. La República Popular China continúa siendo el mayor exportador mundial de metanfetamina para uso ilegal.

La metanfetamina producida con el beneplácito de las autoridades norcoreanas se exportaba a la República Popular China, uno de los pocos países con quien mantiene relaciones diplomáticas; o bien se enviaba por ruta marítima a organizaciones criminales conocidas como las triadas chinas o la yakuza japonesa. [Bajo la denominación de yakuza japonesa se engloban diversas organizaciones mafiosas y criminales. Su origen se remonta al siglo XIX, consolidándose durante el siglo XX. El origen del término tiene que ver con un juego de cartas (Oicho Kabu) en el que la peor triada de cartas es un 8 (ya), 9 (ku), y 3(za)]. La República Popular China continúa siendo el mayor exportador mundial de metanfetamina para uso ilegal.

A mediados de la primera década del siglo actual (XXI) la producción de metanfetaminas, hasta entonces patrocinada por el propio gobierno norcoreano, disminuyó drásticamente, pasando a la iniciativa privada, prohibida oficialmente pero cada vez más tolerada sotto voce. Muchas personas, que durante años habían trabajado en su producción estatal, la continuaron sintetizando en laboratorios más o menos clandestinos, vendiéndola en el mercado interior, al que ni siquiera se debería denominar «mercado negro».

Ante la dramática falta de medicinas y atención médica en el estalinista país, muchas personas recurren a los opiáceos y metanfetamina, sin apenas control. Se desconoce cuántos norcoreanos son adictos a estas sustancias.

Radio Free Asia, una emisora patrocinada por Estados Unidos, ha dado cuenta de la moda, sobre todo entre los jóvenes norcoreanos, de regalar metanfetamina en las celebraciones del Año Nuevo Lunar (el equivalente al Año Nuevo occidental). Las autoridades norcoreanas niegan que su población produzca y consuma metanfetamina, arguyendo que el tráfico y producción de estas sustancias «convierten a seres humanos en discapacitados mentales». Sin embargo, la realidad, actual y pasada, contradice estas declaraciones. La costumbre es regalar metanfetamina en forma cristalizada (esto es, de notable pureza) en Corea del Norte, donde la droga se denomina pingdu, transliteración del término chino «droga del cielo».

Teodora Gyupchanova, investigadora del Database Center for North Korea Human Rights Watch, que ayuda desde Corea del Sur a los pocos desertores que logran escapar de Corea del Norte, afirma que la metanfetamina es un regalo muy popular en cumpleaños, graduaciones escolares y otras festividades.

Aun cuando hoy día el uso de la metanfetamina es ilegal en Corea del Norte, sobre todo su producción privada, la realidad es que su consumo y tráfico se halla muy implantado, gracias a sobornos a funcionarios del régimen, y a que durante muchos años su uso estuvo no solo autorizado, sino promovido por el gobierno como arma de control social. Esto ha derivado en que mucha gente está dispuesta a asumir riesgos, bien por su afán de ganar algo de dinero, o simplemente para continuar su adicción.

Zaragoza, a 16 de febrero de 2019

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza

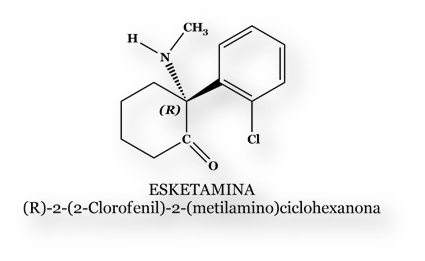

Dos comités ad hoc de la Food and Drug Administration norteamericana (US-FDA) han emitido un informe favorable sobre un análogo de la Ketamina formulada en spray nasal para el tratamiento de la depresión. Se trataría del primer medicamento antidepresivo comercializado desde hace bastantes años.

La Ketamina adquirió popularidad en su uso clandestino durante la década de 1980 y 1990, bajo diversos nombres (Special K, y otros). Los usuarios refieren «experiencias extracorpóreas», técnicamente un cuadro psicótico.

Esketamina ha sido desarrollada por el laboratorio Johnson & Johnson. Su indicación es el tratamiento de graves cuadros depresivos refractarios a la farmacoterapia convencional, y con un riesgo de suicidio tan importante que el paciente no puede esperar la demora asociada a los tratamientos antidepresivos clásicos. Los comités (Joint Meeting of the Psycopharmacology Drugs Advisory Committee, y Drugs Safety and Risk Management Advisory Committee) de los que formaron parte, entre otros, psiquiatras y representantes de los consumidores, consideró de modo casi unánime que los beneficios de la Esketamina superaban a los riesgos potenciales. Aunque no siempre, la Food and Drug Administration suele seguir las recomendaciones de sus comités asesores.

Esketamina ha sido desarrollada por el laboratorio Johnson & Johnson. Su indicación es el tratamiento de graves cuadros depresivos refractarios a la farmacoterapia convencional, y con un riesgo de suicidio tan importante que el paciente no puede esperar la demora asociada a los tratamientos antidepresivos clásicos. Los comités (Joint Meeting of the Psycopharmacology Drugs Advisory Committee, y Drugs Safety and Risk Management Advisory Committee) de los que formaron parte, entre otros, psiquiatras y representantes de los consumidores, consideró de modo casi unánime que los beneficios de la Esketamina superaban a los riesgos potenciales. Aunque no siempre, la Food and Drug Administration suele seguir las recomendaciones de sus comités asesores.

Durante los últimos años se han ofertado tratamientos para la depresión en los que se inyecta Ketamina intravenosa de un modo que remeda la terapia electroconvulsiva (electroshock). El paciente permanece ingresado varios días, durante los que recibe inyecciones intravenosas de Ketamina a un coste de más de 5.000 dólares la estancia. Estos tratamientos han de ser costeados por el paciente, ya que los seguros médicos no los incluyen en sus catálogos de prestaciones, al no estar aprobados por las autoridades sanitarias. Su efectividad no se ha estudiado de modo contrastado. Algunos pacientes refieren mejorías, aunque no siempre duraderas.

Recomendamos la lectura de las siguientes referencias bibliográficas:

- Machado-Vieira R., et al. Ketamine and the next generation of antidepressants with rapid onset of action. Pharmacol Ther 2009; 123: 143-50.

- Zarate C., et al. Glutaminergic modulators: the future of treating mood disorders? Harv Rev Psychiatry 2010; 18: 293-303.

Si se autoriza Esketamina formulado como spray nasal para administración en aerosol, la mayoría de las compañías de seguros médicos y los sistemas públicos de salud financiarían los tratamientos.

El interés en la Ketamina como potencial tratamiento antidepresivo se remonta al año 2006. Investigadores del National Institute of Mental Health, dirigidos por Carlos A. Zarate, informaron que 18 personas con depresión grave tratadas con inyecciones intravenosas de Ketamina mejoraron notoriamente al cabo de pocas horas. Los tratamientos con antidepresivos convencionales precisan varias semanas para que su beneficio clínico se haga evidente.

El descubrimiento de la acción terapéutica de la Ketamina en la depresión fue casual. De hecho este hallazgo fortuito ha reconducido varias líneas de investigación desde la serotonina hacia la función de la Ketamina en la química cerebral. En la actualidad no existe un modelo conceptual que explique la causa de la enfermedad depresiva.

Tras el informe favorable de los comités asesores, la Food and Drug Administration tiene hasta el 4 de marzo para tomar la decisión acerca de la aprobación de la Esketamina.

La multinacional británica AstraZeneca abandonó una línea de investigación con un análogo de la Ketamina por los pobres resultados de un ensayo clínico.

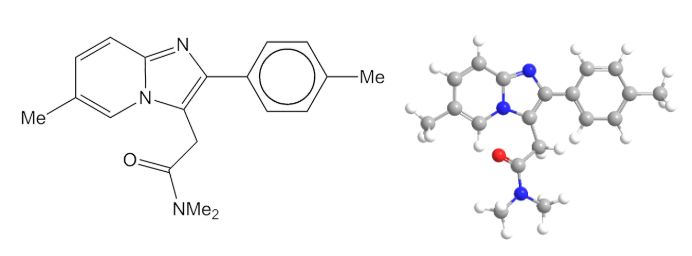

Ketamina está autorizada como anestésico, para administración intramuscular, IV Bolus o infusión IV. Da lugar a anestesia de disociación, con aumento del tono muscular. Mientras está anestesiado con Ketamina el paciente mantiene los ojos abiertos. Desde un punto de vista mecanístico la Ketamina es un antagonista del receptor NMDA (acrónimo de N-Metil-D-Aspartato). Aprovechando esta circunstancia, muchos médicos la utilizan off-label para tratar a pacientes con graves e incontrolables cuadros depresivos asociados a manifiestas tendencias suicidas. Cada sesión de administración de Ketamina intravenosa cuesta entre 300 y 1.000 dólares. Dado que el paciente debe permanecer ingresado durante varios días, el coste total supera los 5.000 dólares. Además, suele ser necesario repetir la administración con cierta frecuencia porque los resultados, nunca contrastados, no suelen ser perdurables. La dosis de Ketamina usada en el tratamiento de la depresión refractaria es de 500mcg/Kg. Cuando el paciente responde, el efecto se evidencia a las 2 horas aproximadamente de iniciar la perfusión de la Ketamina; y perdura, en el mejor de los casos, durante 2 semanas.

La administración de Ketamina no está exenta de riesgos: desde elevación de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca, a un deterioro a largo plazo de la función mental.

Las dosis antidepresivas de Ketamina (y su isómero levorrotatorio, Esketamina) son más bajas que las dosis usadas en anestesia; y las empleadas por los usuarios ilícitos del fármaco. Para evitar, o dificultar el riesgo de abuso, Esketamina se ha formulado en spray nasal.

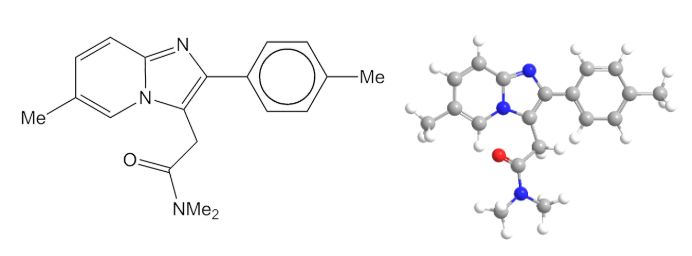

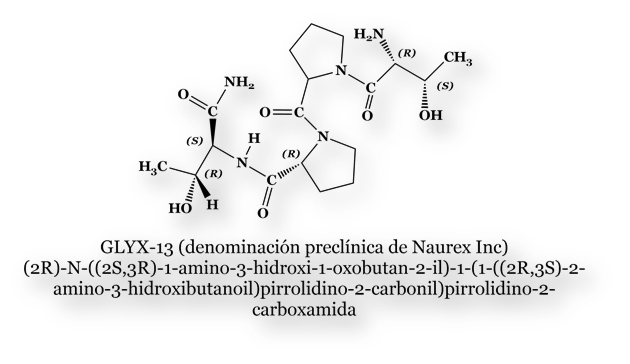

El laboratorio norteamericano Naurex Inc. ha desarrollado un medicamento experimental Rapastinel (GLYX-13), un agonista parcial del receptor NMDA (N-Metil-D-Asparato), que parece estar exento de los efectos adversos de tipo psicótico asociados al uso de Ketamina. El laboratorio, Naurex Inc. perteneciente en la actualidad Allergan, prevé solicitar la aprobación de este fármaco experimental a la Food and Drug Administration a lo largo del año 2019.

El laboratorio norteamericano Naurex Inc. ha desarrollado un medicamento experimental Rapastinel (GLYX-13), un agonista parcial del receptor NMDA (N-Metil-D-Asparato), que parece estar exento de los efectos adversos de tipo psicótico asociados al uso de Ketamina. El laboratorio, Naurex Inc. perteneciente en la actualidad Allergan, prevé solicitar la aprobación de este fármaco experimental a la Food and Drug Administration a lo largo del año 2019.

Además de Rapastinol (GLYX-13), Allergan también tiene en cartera otro potencial fármaco antidepresivo, con la denominación preclínica NRX-1074.

Zaragoza a 15 de febrero de 2019

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza

La artemisinina es un medicamento trascendental en el tratamiento de la malaria, desde hace más de cuatro décadas. Durante muchos años su suministro fue relativamente impredecible.

La única fuente es una planta, el ajenjo dulce (Artemisa annua, qinghao en su denominación vulgar) que crece (espontánea y aclimatada) en extensas regiones del sudeste de Asia. El problema es que los agricultores solo cultivan la planta cuando le es rentable, esto es, cuando su precio el elevado.Cuando la oferta aumenta, los precios caen, y la producción se reduce al objeto de incrementar su precio. Al objeto de soslayar estos vaivenes del suministro, la investigación farmacéutica trató de desarrollar derivados sintéticos de la artemisinina. Fruto de estas investigaciones, la multinacional farmacéutica francesa Sanofi Aventis (Gentilly, Francia) desarrolló artemeter, que se comercializó en el año 2013. No obstante, el proyecto fracasó porque la artemisinina semisintética era tan costosa como la extraída a partir de plantas cultivadas.

La única fuente es una planta, el ajenjo dulce (Artemisa annua, qinghao en su denominación vulgar) que crece (espontánea y aclimatada) en extensas regiones del sudeste de Asia. El problema es que los agricultores solo cultivan la planta cuando le es rentable, esto es, cuando su precio el elevado.Cuando la oferta aumenta, los precios caen, y la producción se reduce al objeto de incrementar su precio. Al objeto de soslayar estos vaivenes del suministro, la investigación farmacéutica trató de desarrollar derivados sintéticos de la artemisinina. Fruto de estas investigaciones, la multinacional farmacéutica francesa Sanofi Aventis (Gentilly, Francia) desarrolló artemeter, que se comercializó en el año 2013. No obstante, el proyecto fracasó porque la artemisinina semisintética era tan costosa como la extraída a partir de plantas cultivadas.

A partir de este contratiempo, la investigación se centró en mejorar el rendimiento del procedimiento de extracción de artemisinina a partir de la planta, Artemisa annua. Las hojas de la planta contienen tanto ácido dihidroartemisínico como artemisinina (el verdadero principio activo antimalárico). Kerry Gilmore y Peter H. Seeberger, del Instituto Max Planck de Coloides e Interfaces, con sede en Postdam, Alemania, notificaron que los extractos brutos (no refinados) de Artemisa annua se pueden procesar en un reactor de flujo fotoquímico para obtener con excelente rendimiento artemisinina, artemeter y artesunato.

Zaragoza, a 12 de febrero de 2019

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza