Durante la segunda década del siglo XXI se han comercializado dos medicamentos (1) que frenan el deterioro de la función pulmonar causada por la enfermedad. Se trata de Nintedanib y Pirfenidona.

En ensayos clínicos aleatorizados y controlados frente a placebo, ambos fármacos reducen a la mitad (50%) el declive de la FVC (Forced Vital Capacity) a lo largo de 1 año (2, 3) (duración de los ensayos clínicos). Otros criterios (4, 5) para la valoración de la eficacia de ambos medicamentos han sido: tiempo transcurrido hasta una nueva crisis (exacerbación o agudización), frecuencia de hospitalizaciones, y la mortalidad por cualquier causa.

El talón de Aquiles de estos fármacos es su elevado coste (aproximadamente $100,000 anuales).

Nintedanib (Ofev®) es un inhibidor de varios receptores que activan rutas de señalización tirosina-quinasas. Se trata de los siguiente receptores: VEGFRs (tipos 1, 2 y 3), FGFRs (tipos 1, 2 y 3), y PDGFR. La inhibición de estas rutas de señalización celular inhibe la diferenciación y proliferación de los fibroblastos, y consiguientemente el desarrollo de tejido fibroso en el intersticio pulmonar.

Nintedanib (Ofev®) es un inhibidor de varios receptores que activan rutas de señalización tirosina-quinasas. Se trata de los siguiente receptores: VEGFRs (tipos 1, 2 y 3), FGFRs (tipos 1, 2 y 3), y PDGFR. La inhibición de estas rutas de señalización celular inhibe la diferenciación y proliferación de los fibroblastos, y consiguientemente el desarrollo de tejido fibroso en el intersticio pulmonar.

Acrónimos:

VEGFRs: Vascular Epithelial Growth Factor Receptors.

FGFRs: Fibroblasts Growth Factor Receptors.

PDGFR: Platelet-Derivated Growth Factor Receptor.

El tratamiento con Nintedanib se inicia con 150mg b.i.d. per os, administrado junto con alimento. Si la diarrea (principal efecto adverso) se controla con tratamiento antidiarreico, la posología (150mg b.i.d.) se adopta como tratamiento de mantenimiento.

Si el paciente no tolera bien Nintedanib, la posología se reduce a 100mg b.i.d.

Además de diarrea, su principal efecto adverso, Nintedanib puede causar toxicidad hepática. Es necesario realizar una analítica basal (antes de instaurar el fármaco); repitiéndola mensualmente durante los primeros tres meses de tratamiento; y, después, con periodicidad variable, a criterio clínico.

Nintedanib incrementa ligeramente el riesgo de hemorragia. Se ha de tener en cuenta este aspecto si el paciente recibe tratamiento anticoagulante a dosis plenas. Por otra parte, Nintedanib se debe prescribir con prudencia a pacientes con enfermedad coronaria arterial.

Los estudios clínicos más importantes con Nintedanib fueron los INPULSIS-1 e INPULSIS-2.

En ambos estudios Nintedanib frenó el deterioro de FVC (Forced Vital Capacity). El efecto beneficioso fue evidente desde el inicio del tratamiento y persistió durante toda la duración del estudio (52 semanas). Solo un pequeño porcentaje de pacientes del grupo de estudio (tratados con Nintedanib) no lograron mejorías superiores a un 5% (criterio de valoración: reducción del FVC).

Los dos estudios (INPULSIS-1 e INPULSIS-2) mostraron falta de concordancia en el tiempo transcurrido hasta la primera exacerbación (siguiendo el cuestionario estandarizado SGRQ, de St. George’s Respiratory Questionnaire). Esta observación es trascendente por cuanto la mortalidad asociada a la fibrosis pulmonar idiopática se produce durante las agudizaciones. Se ha justificado esta discrepancia por la dispar valoración clínica de los pacientes durante el estudio.

El efecto adverso más común es la diarrea, si bien menos del 5% de los participantes abandonó el estudio por este motivo (4,5 % en INPULSIS-1; 4,3% en INPULSIS-2).

Por otra parte la intensidad de la dosis (cociente entre la cantidad de fármaco que se administró y la cantidad que se prescribió según posología de 150mg b.i.d.) fue de 0,9, esto es, solo se precisaron reducciones marginales de la posología durante los ensayos clínicos.

Se observó un ligero aumento de infartos de miocardio en el grupo de estudio (tratado con Nintedanib) en relación al grupo placebo. No se ha dilucidado la trascendencia clínica de este hallazgo.

En resumen: los ensayos clínicos que fueron determinantes para la aprobación de Nintedanib (Ofev®) en terapéutica evidenciaron una disminución del deterioro de la función pulmonar (determinado por FVC), así como un aumento del tiempo transcurrido hasta la primera exacerbación (observado en el ensayo INPULSIS-2, pero no en el INPULSIS-1).

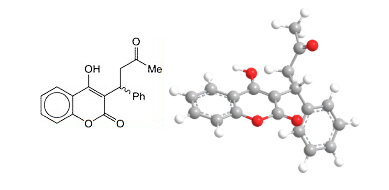

Pirfenidona (Esbriet®) es un fármaco antifibrótico: inhibe la proliferación de fibroblastos a través de la interferencia en la síntesis del colágeno (7) Consigue este efecto mediante la inhibición de dos factores: TGFβ y TNFα (acrónimos de Transforming Growth Factor β, y Tumour Necrosis Factor α, respectivamente).

Pirfenidona (Esbriet®) es un fármaco antifibrótico: inhibe la proliferación de fibroblastos a través de la interferencia en la síntesis del colágeno (7) Consigue este efecto mediante la inhibición de dos factores: TGFβ y TNFα (acrónimos de Transforming Growth Factor β, y Tumour Necrosis Factor α, respectivamente).

Los efectos adversos más habituales durante el tratamiento con Pirfenidona incluyen: anorexia, náusea y vómito, que se suelen controlar con antiácidos y/o antieméticos. Solo muy raramente se precisa un reajuste de la posología.

Pirfenidona puede manifestar toxicidad hepática (recomendable el control de los parámetros de función hepática, al instaurar el tratamiento, y periódicamente durante el mismo).

Así mismo, la Pirfenidona puede dar lugar a reacciones de fotosensibilidad.

La Pirfenidona se administra per os, junto con alimento. El ajuste de la dosificación se realiza según el protocolo:

- 267mg i.d. x 7 días.

- 534mg i.d. x 7 días.

- 801mg i.d. a partir del decimoquinto día (terapia de mantenimiento).

En Japón, las preparaciones farmacéuticas contienen dosis menores (200mg).

Cuando se interrumpe el tratamiento, para proceder a la reinstauración del tratamiento se ha de proceder según los criterios siguientes:

- Si la interrupción ha sido inferior a 14 días: continuar el tratamiento con la misma posología que cuando se interrumpió.

- Si la interrupción ha sido superior a 14 días, se deberá iniciar el tratamiento desde el inicio (ver antes, incremento escalonado de la dosificación).

- En pacientes con efectos adversos de tipo gastrointestinal persistente se puede reducir la pauta de administración a 534mg i.d.; o incluso 234mg b.i.d., incrementando la dosis hasta lo tolerado por el paciente, sin sobrepasar 801mg t.i.d. (dosificación máxima).

El protocolo anterior es aplicable también al caso de reacciones de hipersensibilidad.

Pirfenidona es objeto de investigación en otras patologías: esclerosis múltiple, poliposis adenomatosa familiar, y neurofibromatosis tipo 1.

La valoración preclínica con Pirfenidona comenzó con un ensayo fase 2 realizado en Japón en el que participaron 107 pacientes con diagnóstico confirmatorio de fibrosis pulmonar idiopática. El estudio se interrumpió muy pronto, debido a que los resultados fueron tan favorables que no se consideró ético mantener un grupo placebo (pacientes sin tratamiento).

Tras la interrupción del estudio preclínico fase 2, se iniciaron tres estudios clínicos fase 3, uno en Japón, y dos con pacientes de Estados Unidos y Europa.

El estudio fase 3 japonés involucró a 275 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. La mejora de los parámetros de función pulmonar se hicieron evidentes a partir de la quincuagésima segunda semana de tratamiento. Además, aumentó el tiempo libre de progresión de la enfermedad. Los estudios japoneses fase 2 y fase 3 fueron determinantes para su aprobación en el país nipón.

Los otros dos ensayos, incluyendo pacientes norteamericanos y europeos se enmarcan bajo el acrónimo CAPACITY (Clinical Assessing Pirfenidone in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Research of Efficacy and Safety Outcomes). Los dos estudios se designaron “004” y “006”. El objeto de ambos fue confirmar el efecto de la Pirfenidona sobre la disminución del deterioro de la función pulmonar, usando como criterio, la disminución de FVC (Forced Vital Capacity).

¿Nintedanib o Pirfenidona?

A falta de estudios comparativos head-to-head, y en base a meta-análisis, ambos medicamentos muestran una eficacia similar (8,9).

La administración conjunta de ambos medicamentos (Nintedanib y Pirfenidona) da lugar a importante yatrogenia gastrointestinal. La administración conjunta de ambos fármacos se considera inadecuada.

Terapias obsoletas.-

El tratamiento que asocia Prednisona, Azatioprina y N-acetilcisteína, durante algún tiempo recomendada por la British Thoracic Society, se contraindica hoy día, porque incrementa nueve veces la mortalidad (estudios frente a placebo) (10).

Otros potenciales tratamientos (interferón-γ) (11), antagonistas de la endotelina (12) y warfarina (13)) se catalogan como ineficaces o incluso peligrosos.

Las denominadas «terapias celulares» a base de células madre son actualmente un fraude médico (14).

Prospectiva farmacológica de la Fibrosis Pulmonar Idiopática.-

Tomando como diana farmacológica la inhibición de la linfoproliferación se hallan en diversos estadios de investigación varias terapias potenciales:

- Pamrelumab: anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento del tejido conectivo (15). Un estudio fase 2 ha mostrado una disminución del deterioro de la capacidad vital máxima durante al menos dos años (duración del estudio).

- PBI-4050: tiene como dianas farmacológicas diversas citoquinas necesarias para el desarrollo del tejido fibroso. Asociado a Nintedanib (16) logra una mejora de FVC.

- TD139: inhibe la galectina-3. Se ha de administrar por inhalación. TD139 disminuye la expresión de la galectina-3 en los macrófagos (17).

- GLPG1690: bloquea la autotaxina, enzima responsable de la síntesis del lipopolisacárido-A.

- BMS986020: antagonista del lipopolisacárido-A.

- BG00011: anticuerpo monoclonal dirigido contra la integrina αVβ6.

- PRM151: pentatrexina-2 de origen recombinante (18).

- Dos potenciales terapias antimicrobianas dirigidas contra el microbioma pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática.

No existe un tratamiento efectivo para aliviar la tos en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, aun cuando la Pirfenidona parece ejercer un efecto beneficioso, aunque limitado (19). También se ha valorado la Talidomida como antitusígeno (20). Así mismo, un fármaco experimental (Gefapixant) (21) parece suprimir la tos idiopática en estos enfermos.

Prospectiva vital de los enfermos con fibrosis pulmonar idiopática.-

La fibrosis pulmonar idiopática, la más común de las enfermedades del intersticio pulmonar, afecta de modo preferente a personas de más de 50 años. En pacientes de más de 65 años, la supervivencia es de 3,8 años. La muerte se debe a fallo respiratorio por hipoxemia

Entre un 10 y un 20% de los enfermos con fibrosis pulmonar idiopática sufren una exacerbación cada año, desencadenada por infección, aspiración o toxicidad farmacológica (v.g. Amiodarona). Durante estas agudizaciones el riesgo de muerte aumenta notoriamente.

Los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tienen mayor riesgo de embolismo venoso (22), cáncer de pulmón (23) o hipertensión pulmonar (24).

La incidencia y prevalencia de fibrosis pulmonar idiopática está aumentando, en el mismo tenor que otras enfermedades pulmonares intersticiales. Aun cuando existen diversas causas (v.g. secuelas de los tratamientos antineoplásicos), hay que tener en cuenta que hoy día se realizan diagnósticos más precisos, siendo menos común la confusión con otras patologías (insuficiencia cardíaca, enfisema), pero también se justificaría por noxas ambientales.

Bibliografía:

- Raghun G., et al. An oficial ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline: treatment of idiopathic pulmonary fibrosis: an update of the 2011 clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med 2015; 192(2): e3-e19.

- King TE Jr., et al. A phase 3 trial of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2014; 370; 2083-92.

- Ley B., et al. Pirfenidone reduces respiratory-related hospitalizations in idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Repir Crit Care Med 2017; 196: 756-61.

- Costabel M., et al. Efficacy of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis across pre-specified sub-groups in INPULSIS. Am J Respir Crit Care Med 2016; 193: 178-85.

- Nathan SD., al. Effect of pirfenidone on mortality: pooled analyses and meta-analyses of clinical trials in idiopathic pulmonary fibrosis. Lancet Respir Med 2017; 5: 33-41.

- Richeldi L., et al. Nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: combined evidence from TOMORROW and INPULSIS trials. Respir Med 2016; 131: 49-57.

- Kolb M., et al. Therapeutic targets in idiopathic pulmonary fibrosis. Repir Med 2017; 131: 49-57.

- Canestaro WJ., et al. Drug treatment of idiopathic pulmonary fibrosis: systematic review network meta-analysis. Chest 2016; 149: 756-66.

- Rochwerg B., et al. Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis: a network meta-analysis. BMC Med 2016; 14: 18.

- The Idiopathic Pulmonary Fibrosis Clinical Research Network: Prednisone, Azathioprine, and N-acetylcystein. N Engl J Med 2012; 366: 1968-77.

- King TE., el al. Effect of interferon-gamma-1b on survival in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (INSPIRE): a multicentre, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2009; 374: 222-8.

- Raghu G., et al. Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis with ambrisentan: a parallel, randomized trial. Ann Intern Med 2013; 158: 641-9.

- Noth I., et al. A placebo-controlled randomized trial of warfarin in idiopathic pulmonary fibrosis. Am Respir Crit Care Med 2012; 186: 88-95.

- Marks P.W., et al. Clarifying stem-cell therapy’s benefits and risks. N Engl J Med 2017; 376: 1007-9.

- Gorina E., et al. PRAISE, a randomized, placebo-controlled, double-blind phase 2 clinical trial of pamrevlumab (FG-3019) in idiopathic pulmonary fibrosis patients. Eur Respir 2017; 50 (Suppl. 61: OA3400, abstract).

- Parker J., et al. PBI-4050 is safe and well-tolerated and show evidence of benefit in idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2017; 195: A7606, abstract.

- Hirani N., et al. TD139, a novel inhaled galectin-3 inhibitor for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF): results from the first in IPF patients study. Am J Respir Crit Care Med 2017; 195: A7560, abstract.

- Van den Blink B., Dilling M.R., Ginus L.C. Recombinant human pentraxin-2 therapy in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: safety, pharmacokinetics and exploratory efficacy. Eur Respir J 2016; 47: 889-97.

- Van Manen M.J.G., et al. Effect of pirfenidone on cough in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir J 2017; 50(4): 1701157.

- Horton M.R., et al. Thalidomide for the treatment of cough in idiopathic pulmonary fibrosis: a randomized trial. Ann Intern Med 2012; 157: 398-406.

- Abdulqawi R., et al. P2X3 receptor antagonist (AF219) in refractory chronic cough: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 study. Lancet 2015; 385: 1198-1205.

- Dalleywater W., et al. Venous thromboembolism in people with idiopathic pulmonary fibrosis: a population-based study. Eur Respir 2014; 44: 1714-5.

- Le Jeune I., et al. The incidence of cancer in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and sarcoidosis in the UK. Respir Med 2007; 101: 2534-40.

- Raghu G., et al. Comorbidities in idiopathic pulmonary fibrosis patients: a systematic literature review. Eur Respir 2015; 46: 1113-30.

Zaragoza, a 22 de mayo de 2019

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza