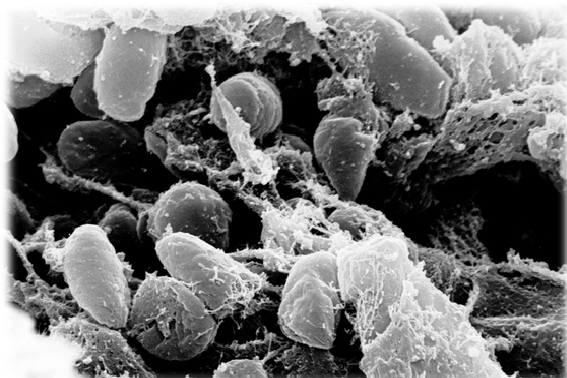

Cuando apareció la epidemia (hoy pandemia) de coronavirus SARS-Covid-19 en la ciudad china de Wuhan, se enviaron grandes sumas dinerarias para frenar lo que entonces aún se veía como una epidemia lejana con pocos visos de globalizarse. El Partido Comunista Chino redirigió el dinero a un grupo de su total confianza: la Cruz Roja China. Esta Cruz Roja usa la misma bandera y logotipo que la Cruz Roja Internacional que tiene en sus estatutos fundacionales la neutralidad e independencia política.

Cuando apareció la epidemia (hoy pandemia) de coronavirus SARS-Covid-19 en la ciudad china de Wuhan, se enviaron grandes sumas dinerarias para frenar lo que entonces aún se veía como una epidemia lejana con pocos visos de globalizarse. El Partido Comunista Chino redirigió el dinero a un grupo de su total confianza: la Cruz Roja China. Esta Cruz Roja usa la misma bandera y logotipo que la Cruz Roja Internacional que tiene en sus estatutos fundacionales la neutralidad e independencia política.

Existe una diferencia sustancial: la Cruz Roja China es una organización financiada y dirigida por el Partido Comunista Chino.

En Wuhan, los trabajadores de la organización vieron bloqueada sus primeras intervenciones por la burocracia, la incompetencia y el caos. Los responsables, más preocupados por no contravenir las directrices del poder que por enfrentarse a una situación fuera de control, bloquearon durante muchos días millones de dólares de ayuda internacional. Entre tanto, ingentes cantidades de material básico de protección se almacenaban mientras los sanitarios trataban a los contagiados asumiendo un riesgo que, entonces, aun se infravaloraba.

La imagen que llegó a Occidente de eficacia a la hora de confrontar el problema distaba mucho de la realidad.

Cuando finalmente los funcionarios distribuyeron la ayuda, se priorizó a las clínicas privadas, reservadas a los miembros del Partido Comunista, en detrimento de los centros médicos públicos en los que se atendía a un creciente número de infectados. En esta desigual distribución del material sanitario específico también se discriminó la calidad, llegando con frecuencia a los hospitales públicos equipos de protección deficientes.

La Cruz Roja China cuenta con 90.000 centros distribuidos por todo el país, aproximadamente 19 veces el tamaño de España. Se beneficia de la filantropía internacional para abordar problemas de salud crónicos, pero pasando el filtro de las autoridades locales, la mayoría fieles burócratas del partido, en razón de beneficios económicos y laborales, de los que carece la mayor parte de la población.

El Partido Comunista Chino usa a su Cruz Roja para obtener crédito internacional, tanto en dinero como en prestigio, pero, al mismo tiempo, impide que surjan otras organizaciones filantrópicas al margen de las directrices del régimen.

La sociedad china está tremendamente burocratizada, de tal manera que cada estamento solo puede actuar siguiendo las directrices del inmediatamente superior. Los funcionarios de rango inferior carecen de autonomía para actuar, incluso en situaciones de urgencia o extrema gravedad. Así sucedió en Wuhan, donde la Cruz Roja [China] se vio obstaculizada por funcionarios locales que esperaron órdenes superiores para llevar a cabo la distribución de suministros.

La Cruz Roja China solo puede actuar cuando recibe órdenes del Partido Comunista. De otro modo se expondrían a graves consecuencias penales. [Recordemos que la República Popular China es el país con mayor número de condenas a muerte dictadas por tribunales].

La Cruz Roja China hizo caso omiso a las quejas de la International Federation of Red Cross, y Red Crescent (la versión islámica de la Cruz Roja). [Paradójicamente la Cruz Roja China mantiene vínculos con la Red Crescent] Esta última defendió a su homónima china de las críticas internacionales].

Cuando el asunto adquirió dimensión internacional, Xi Jinping[1], Secretario General del Partido y Presidente de la República Popular, declaró que las organizaciones caritativas y la Cruz Roja [China] han de operar de modo eficiente y transparente, aceptando la supervisión de su proceder. Con este mensaje la mayoría de los países dio por zanjada cualquier reticencia que pudiera incomodar a la República Popular China.

La Cruz Roja China se involucra de modo creciente en programas de ayuda en el extranjero, como parte de la actividad geopolítica gubernamental Belt and Road[2] es el programa, dado a conocer por Xi Jinping en 2013, con el que China trata de estrechar vínculos de cooperación en África, Sudamérica y Europa. Como parte de este ambicioso programa se promueve el asentamiento de ciudadanos chinos con todos los grados de cualificación allende sus fronteras. El crecimiento de las comunidades chinas en las grandes urbes africanas es paradigmático.

Los contratos firmados bajo el programa Belt and Road se dirigen sobre todo grandes infraestructuras. Los técnicos son chinos, reservando los puestos menos cualificados a los trabajadores locales. Los países firmantes obtienen los créditos de bancos chinos. Por citar las infraestructuras más recientes: la construcción del metro de Belgrado (capital de Serbia), una red de ferrocarril elevado en Bogotá, Colombia, y un centro de telecomunicaciones y procesamiento de datos cerca de Nairobi, capital de Kenia. La estrategia última es crear una amplia dependencia (tecnología y suministros), a la vez que exportar el modelo político autoritario chino, camuflado bajo el ardid del progreso tecnológico. Ha habido protestas de las empresas locales ante esta invasión incruenta, pero el gobierno [chino] ha respondido de una manera que pocos pueden rechazar: bajando los costes.

El proyecto Belt and Road se vende a los países emergentes como una estrategia de progreso, la misma que ha transformado la República Popular China de un enorme país subdesarrollado en una potencia mundial. Los países prestatarios devuelven los créditos en materias primas (petróleo y recursos naturales).

Estos megaproyectos son vistos frecuentemente como una forma de colonización. En el año 2018, Sri Lanka (antiguo Ceilán) se vio obligado a regalar su principal puerto marítimo a China para solventar las deudas. Malasia también tuvo problemas con los sobredimensionados préstamos que había adquirido de China, dentro del programa Belt and Road. El programa (Belt and Road) se frenó, pero tras una crisis crediticia que amenazó a la economía china, en 2019 los grandes proyectos (y los enormes préstamos asociados) recobraron su pujanza. No se debe obviar que tras los proyectos del programa Belt and Road se halla el gobierno chino. No hay iniciativa privada. Las empresas europeas, japonesas y norteamericanas no pueden competir, siendo directamente excluidas de las licitaciones.

Los países con bajos estándares de desarrollo (no me gusta el sintagma países subdesarrollados), que no pueden acceder al mercado crediticio internacional, hallan en el programa Belt and Road la financiación necesaria para llevarlos a cabo, en suma, para desarrollarse más allá de su pobreza crónica. En estas circunstancias, el deterioro medioambiental, como efecto colateral, no representa un problema; como tampoco lo es para la República Popular China, cuyas sobredimensionadas metrópolis se hallan entre las más polucionadas del mundo.

Muchos países poco desarrollados dependen de dos empresas chinas, Huawei y ZTE, para su red de comunicaciones. En opinión de muchos expertos, esta dependencia los convierte en enormemente vulnerables.

Un asunto trascendente es la expansión de puertos marítimos que rodean el océano Índico y se extienden por el este de la costa africana hasta el Mediterráneo. Todos estos puertos son gestionados por compañías navieras estatales chinas.

La Cruz Roja China está asesorando y entregando material a países tan diversos como Italia, Irán e Iraq, que, junto a España, copian las estrategias draconianas para intentar controlar la pandemia, que surtieron efecto (así se afirma de modo acrítico) en la provincia china de Hubei.

El gobierno chino utiliza a su Cruz Roja para lo que se podría denominar la estrategia diplomática de coronavirus chino. Se esfuerza en transmitir una imagen de organización sanitaria independiente, cuando está totalmente subordinada al gobierno.

A medida que la crisis sanitaria se expandía en la ciudad de Wuhan (más de 11 millones de habitantes) y el resto de la provincia (Hubei), llegaron decenas de millones de dólares en donaciones. Gran parte se canalizaron a la Cruz Roja China, una de las cinco organizaciones estatales autorizadas. A título de ejemplo: General Motors donó 700.000 dólares, LVMH Moët Hennessy (el grupo al que pertenece la marca de lujo Louis Vuitton entregó 2,3 millones [de $], el grupo japonés de automoción Honda, 1,4 millones. Hay que recordar que estas empresas, y otras, tienen importantes centros de producción en Wuhan.

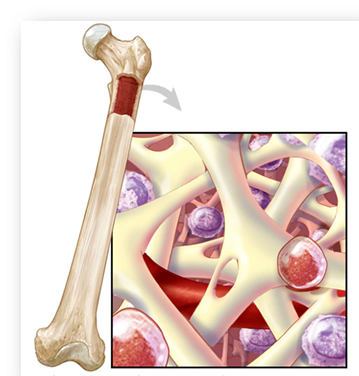

La Cruz Roja China no disponía de una logística para la epidemia. Sin embargo, bloqueó la colaboración de otros grupos filantrópicos, con menor afinidad política. Cuando se cerró la inmensa ciudad [Wuhan] el 23 de enero [2020], la distribución de material sanitario adquirió tintes caóticos. Algunas entregas de mascarillas N95 (con filtro) se enviaban a un hospital, para luego redirigirlas a clínicas privadas, restringidas a dirigentes del Partido Comunista. A los hospitales públicos se enviaron otras mascarillas de calidad inferior Surgieron protestas, pero la férrea censura impidió que trascendieran a Occidente.

La Cruz Roja China no disponía de una logística para la epidemia. Sin embargo, bloqueó la colaboración de otros grupos filantrópicos, con menor afinidad política. Cuando se cerró la inmensa ciudad [Wuhan] el 23 de enero [2020], la distribución de material sanitario adquirió tintes caóticos. Algunas entregas de mascarillas N95 (con filtro) se enviaban a un hospital, para luego redirigirlas a clínicas privadas, restringidas a dirigentes del Partido Comunista. A los hospitales públicos se enviaron otras mascarillas de calidad inferior Surgieron protestas, pero la férrea censura impidió que trascendieran a Occidente.

La ira de la población (confinada) aumentó el 30 de enero cuando se supo que el gobierno solo había usado 7,6 millones de dólares de los más de 56 millones que había recibido de diversas organizaciones.

La situación derivó en la vigilancia de las redes sociales (ya de por sí muy supervisadas) de los miembros de la Cruz Roja [China], llegando a la expulsión de algunos trabajadores por verter críticas acerca de cómo se estaba actuando. La situación llegó al punto de que la Cruz Roja de la provincia de Hubei (cuya capital es Wuhan) pidió disculpas por la desorganización en el reparto del material sanitario.

A finales del mes de abril, la Cruz Roja China había recibido 300 millones de dólares en donaciones, tanto en efectivo como en suministros médicos.

Los escándalos en que se ha visto involucrada la Cruz Roja China han sido numerosos durante los últimos años, casi todos ellos relacionados con la desviación de fondos de ayuda por (y hacia) personas vinculadas con los estratos del poder. Entre la población, inerme frente a estas corruptelas y corrupciones, se la suele denominar la Cruz Negra.

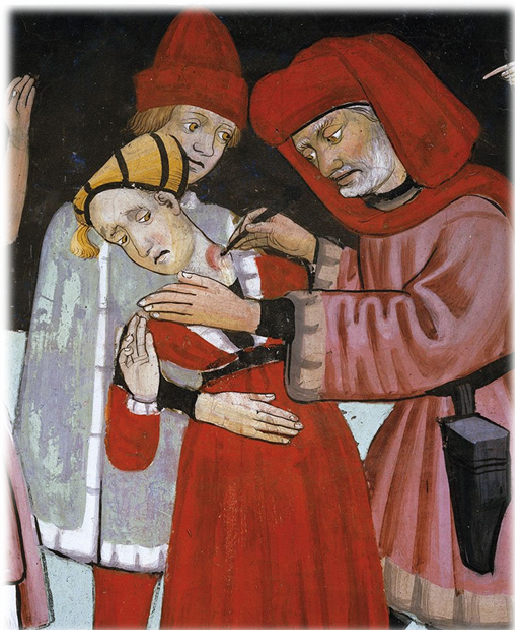

La Cruz Roja China se fundó en el año 1904 para la entrega de suministros a miles de civiles chinos atrapados entre las fuerzas rusas y japonesas en Manchuria, durante el conflicto bélico ruso-japonés. La Organización consiguió prestigio, hasta el punto de que cuando la guerrilla comunista de Mao Zedong (transcripción fonética de Mao Tsetung) prevaleció sobre los nacionalistas en 1949, instaurando el comunismo, se desplegó la Cruz Roja para denunciar a los traidores taiwaneses y a los imperialistas [estadounidenses] que luchaban en la Guerra de Corea. Mao Zedong utilizó la Cruz Roja China como eficaz arma de propaganda.

Aun cuando en el año 2017, el gobierno se comprometió a auditar a la Cruz Roja, obligando a publicar informes anuales de su gestión, no es fácil erradicar prácticas asentadas de corrupción.

En cualquier caso, la Cruz Roja China es absolutamente dependiente del Partido Comunista de la misma forma que lo es el gobierno, en un régimen de partido único. De hecho, la Cruz Roja [China] es un arma del partido para extender su influencia en el extranjero. En Paquistán, donde el gobierno chino ha construido casi 4.000 quilómetros de carretera (como parte del programa Belt and Road), la Cruz Roja China aporta ambulancias, trabajadores sanitarios,… e ideología. También ha enviado equipos a Afganistán y Sri Lanka.

La actual pandemia surgida en Wuhan ha supuesto un desafío para su Cruz Roja. Ha tratado de contrarrestar sus enormes errores iniciales enviando desde mascarillas a médicos, incluso curanderos a Iraq y Paquistán. Todas estas prácticas son ampliamente difundidas en los medios de comunicación locales para avivar el orgullo nacional.

El pasado de 15 de marzo [2020] la Cruz Roja China envió expertos y equipos a la región de Lombardía, Italia, si bien fue la Cruz Roja Internacional quien distribuyó la ayuda recibida. Lo que sucedió desde que la pandemia comenzó a extenderse en Italia es bien conocido, y sufrido, por todos. Merecerá otro extenso artículo.

Zaragoza, a 2 de mayo de 2020

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza

[1] Xi Jinping es hijo de Xi Zhongxun, uno de los fundadores de la guerrilla comunista de Mao Zedong que creó la República Popular China en 1949. Más tarde su padre perdió el favor de la nueva clase dirigente, siendo encarcelado, mientras su hijo (Xi Jinping) malvivió durante su adolescencia en una cueva.

[2] Belt and Road es la forma abreviada de One Belt One Road Initiative.