Conocido internacionalmente como hookworms (gusano ganchudo) o whipworms (gusano látigo).

Las uncinarias pertenecen a la familia zoológica Ancylostomidae. Su característica más sobresaliente es la presencia de órganos cortantes semejantes a dientes (género Ancylostoma, etimológicamente del griego latinizado ankyló, curvo y adherido, y stoma, boca), y en láminas semilunares (género Necator). [Necator americanus es la denominada uncinaria del «Mundo Nuevo»].

A finales de la década de 1940, se estimaba que una cuarta parte de la población mundial sufría infecciones por uncinarias (uncinariasis). En la actualidad la prevalencia supera los 700 millones de personas.

La unciariasis se halla incluida en el grupo de las NTD, acrónimo de Neglected Tropical Diseases (enfermedades tropicales olvidadas).

UNCINARIASIS DEL« VIEJO MUNDO» (ANCILOSTOMIASIS).

El gusano de la uncinariasis del «Viejo Mundo» es Ancylostoma duodenale

El gusano de la uncinariasis del «Viejo Mundo» es Ancylostoma duodenale

La primera descripción, más allá de menciones imprecisas en textos antiguos, es la realizada por Dubini en el año 1838 a partir de la autopsia de una mujer de Milán, Italia.

Varias décadas más tarde (1878), Grassi y Parona demostraron que el diagnóstico de uncinariasis se podía realizar mediante el hallazgo de huevos en estudios coprológicos de pacientes con la entonces denominada «anemia de los mineros».

Hay un interesante trabajo titulado Higiene contra la anemia de los mineros. La lucha contra la anquilostomiasis en España (1897-1936) de E. R. Ocaña y A. M. Navarro.

Arthur Loss en el bienio 1896-1897 pergeño el ciclo biológico del parásito durante estudios experimentales en perros en Alejandría, Egipto.

ASPECTOS MORFOLÓGICOS DEL PARÁSITO

Los gusanos adultos tienen aspecto corpulento, adelgazados en su extremo anterior. Su coloración es rosada, en ocasiones gris cremoso. Tienen una poderosa cutícula y un par de papilas cervicales laterales tras el anillo nervioso que rodea al esófago.

Los gusanos adultos tienen aspecto corpulento, adelgazados en su extremo anterior. Su coloración es rosada, en ocasiones gris cremoso. Tienen una poderosa cutícula y un par de papilas cervicales laterales tras el anillo nervioso que rodea al esófago.

Los gusanos machos miden de 8—11 mm x 0,4-0,5mm en su diámetro máximo; las hembras, en promedio, 10-13 x 0,6mm.

La cápsula bucal de estos gusanos es muy característica. A ésta le sigue un esófago cubierto de cutícula y una cavidad irradiada que ocupa casi la sexta parte del gusano. El intestino medio, carente de cutícula, es el órgano de digestión. Se extiende desde el final del esófago hasta el recto, también cubierto de cutícula.

El gusano se alimenta de las membranas mucosas del intestino del hospedador al que infecta. El gusano ejerce una fuerte aspiración en la pared intestinal. A consecuencia de esta aspiración se producen roturas de la mucosa, que le sirven de alimento, junto a la sangre y linfa debido a la rotura de la mucosa. Un gusano adherido a la mucosa del intestino extrae alrededor de 0,67ml de sangre por día.

El sistema excretor de los gusanos es complejo: consiste en una estructura portadora, otra estructura suspensoria y un par de túbulos que se extienden desde la cápsula bucal hasta la región subcaudal. El poro excretor se halla en la región ventral del gusano.

Los gusanos machos solo tienen un testículo asociado a una bolsa dentro de la que desembocan el recto y el canal genital.

Las hembras tienen la vulva en la línea media ventral.

La inseminación se produce mediante el acoplamiento del macho de su bolsa copuladora alrededor de la vulva segregando un material de «cementación» para facilitar la descarga ininterrumpida de espermatozoides con aspecto ameboide. Los espermatozoides ascienden por los canales femeninos hasta los receptáculos seminales, donde se almacenan para su posterior utilización.

Los huevos se forman en los tubos ováricos a partir de una masa multinucleada de protoplasma, siendo fecundados en los receptáculos seminales o en el útero. Desde allí, vía vaginal, se depositan en el intestino delgado del hospedador.

CICLO BIOLÓGICO

Los huevos del gusano suelen tener de 2 a 8 células cuando se eliminan en la materia fecal de la persona infectada. Las condiciones más favorables para los embriones son los suelos arenosos, húmedos, sombríos, cálidos y con material vegetal en descomposición. En condiciones favorables, las larvas, de tipo rhabditoide, eclosionan al cabo de entre 24 y 48 horas. Entre el 5º y 8º día, la larva muda al estado filariforme a la vez que su boca se cierra y el esófago se alarga. Esta larva filariforme es ya infectante para el hombre, manteniéndose viable, en un hábitat favorable, durante varias semanas.

La infección se produce cuando la larva filariforme penetra a través de las áreas interdigitales del pie humano. Se aloja primero en la epidermis, más tarde en regiones más profundas (dermis y tejido subcutáneo). Desde allí alcanzan las vénulas. Un gran número de estas larvas son fagocitadas por macrófagos. Aquellas que sobreviven llegan a la circulación sistémica. De esta manera alcanzan las cavidades derechas del corazón y, desde ellas, llegan a los pulmones, primero a los capilares pulmonares, más tarde hasta los alveolos. Ascienden por el árbol respiratorio hasta la epiglotis, desde donde pasan al aparato digestivo, descendiendo hasta el estómago e intestino delgado. Durante su viaje las larvas desarrollan la característica cavidad bucal que les permite adherirse a las vellosidades del tracto digestivo. También maduran sexualmente.

El período de prepatencia (tiempo desde la infección hasta la completa maduración del parásito) oscila entre 5 y 8 semanas.

De no producirse reinfección, alrededor del 70% de los gusanos se eliminan en el siguiente año a una prima-infección, pero se han notificado casos en que los gusanos perviven hasta 9 años. Sin embargo, la reinfección es la causa más común de que la infección se torne crónica en las áreas endémicas.

El hombre es el único hospedador definitivo. Los casos de infección en animales salvajes o domésticos son esporádicos.

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS UNCINARIASIS

La propagación de la uncinariasis depende en gran medida de la defecación de personas infectadas en lugares que favorezcan la pervivencia de los huevos y las larvas rhabditoides, y la capacidad infectante de las larvas filariformes. Las condiciones óptimas para la perpetuación del ciclo biológico son unas heces suficientemente diluidas, depositadas en suelos arenosos, húmedos, con abundante material vegetal en descomposición, y unas condiciones de elevada humedad y temperatura, características de las regiones tropicales durante gran parte de año, o subtropicales durante los meses cálidos.

El fecalismo (utilización de materia fecal para abono) favorece la concentración de larvas filariformes.

La prevalencia de la infección está estrechamente relacionada con la «carga de gusanos», y con los hábitos de la población.

La desnutrición está estrechamente relacionada con la uncinariasis, bien como consecuencia o causa facilitadora.

PATOGENIA

Las larvas filariformes infectantes penetran en el hombre a través de las regiones interdigitales de los pies. La reacción del hospedador mata muchas de estas larvas por fagocitosis, pero es frecuente que lesión abierta se infecte con bacterias piógenas. La lesión cutánea debuta con edema y eritema localizado que se transforma en pápulas y vesículas.

El tratamiento de la erupción reptante causada por la migración de las larvas de uncinarias se trata con Tiabendazol. Otros tratamientos más antiguos (nieve carbónica – «hielo seco» -, aspersión con cloruro de etilo, o quemadura mediante tricloroacético) ya no se utilizan.

El paso de las larvas desde los capilares pulmonares hasta los alveolos no da lugar a una reacción histológica significativa.

Cuando el gusano adulto se adhiere a las vellosidades intestinales del hospedador, se produce la ulceración y pérdida de sangre en el lugar de inserción del gusano. Estas úlceras son caldo de cultivo para el crecimiento de enterobacterias.

La pérdida de sangre por la succión de los gusanos adheridos a la pared intestinal desencadena una anemia hipocrómica microcítica (anemia ferropénica).

En sentido estricto, uncinariasis es la infección intestinal por uncinarias. Los gusanos adultos se fijan a la capa mucosa de la pared intestinal, sobre todo en el tercio superior del duodeno, con menos frecuencia en otros lugares.

Al cabo de entre 10 y 20 semanas de la infección aparece una anemia hipocrómica microcítica (anemia ferropénica) con leucocitosis (más de 17.000 leucocitos/mm3) y esosinofilia. Con el tiempo el recuento de leucocitos se normaliza; no así el de eosinófilos.

La malnutrición disminuye la resistencia a la infección. Tal vez por esta razón, los niños son los más susceptibles, seguidos por las mujeres y los hombres.

En condiciones de nutrición adecuada, las poblaciones desarrollan unan cierta resistencia frente a la reinfección, un escenario común en las regiones endémicas. Esta resistencia es más notoria si se ha sufrido una prima-infección importante.

CUADRO CLÍNICO DE LA UNCINARIASIS

Los parasitólogos dividen la infección por uncinarias en tres estadios: precoz, crónico y tardío.

En función de la gravedad de los síntomas, se clasifican en ligeros (compensados hematológicamente), moderados (ligera descompensación hematológica), y graves (con total descompensación hematológica).

En las uncinariasis con descompensación hematológica moderada los síntomas son pirosis, flatulencia, sensación de plenitud abdominal, dolor epigástrico que se alivia ingiriendo fango (geofagia) o alimentos muy voluminosos, fiebre intermitente de baja intensidad, disnea, palpitaciones y soplos cardíacos. La desnutrición crónica contribuye al agravamiento de estos síntomas.

En el tipo grave (total descompensación hematológica) se observa estreñimiento o diarrea, xerodermia, disminución de la transpiración, la piel y la esclerótica presentan tono amarillento. También se presenta emaciación y nefrosis. En los niños se observa el abdomen globoso característico de la desnutrición grave (kwashiorkor)) y retraso de la pubertad.

En los casos de uncinariasis antiguas, el pulso es débil, hay fallos cognoscitivos, apatía, hipocondría, depresión, impotencia e incontinencia, caquexia, insuficiencia cardíaca debida a hipertrofia (secuela de la anemia hipocrómica microcítica) y anasarca (edema generalizado).

Hasta 2.100 huevos por gramo de heces (indicativo de una carga corporal de alrededor de 50 gusanos) la infección tiene escasa trascendencia clínica. A partir de unos 5.000 huevos por gramo de heces, la sintomatología es moderada o grave.

TRATAMIENTO DE LA UNCINARIASIS

El tratamiento de la uncinariasis es común para la infección por Ancylostoma duodenale (uncinaria del Viejo Mundo) y Necator americanus (uncinaria del Nuevo Mundo).

Antes de instaurar un tratamiento es necesario «fortalecer» al paciente, corrigiendo la anemia ferropénica y la hipoproteinemia.

Algunos productos, tales como cloroformo, timol, aceite de quenopodio y tetracloruro de carbono, forman parte de la historia de la farmacología.

Hoy día se utilizan tetracloroetileno y hexilresorcinol.

Hoy día se utilizan tetracloroetileno y hexilresorcinol.

El tetracloruro de carbono o tetracloroetileno se ensayó concienzudamente en animales de experimentación antes de su empleo en humanos. Es muy eficaz en ausencia de alcohol o aceites esenciales en el intestino. En estas condiciones, el tetracloroetileno no es tóxico para la mucosa intestinal, y, al no absorberse, tampoco es hepatotóxico.

El principal problema es que, en climas cálidos su conservación está comprometida por su degradación hasta gas fosgeno. Esta es la principal limitación para su utilización generalizada como antihelmíntico.

El hexilresorcinol se vende en cápsulas de gelatina dura. No tiene contraindicación conocida, salvo quemaduras en la lengua o los labios si la cápsula se mastica.

Otros dos medicamentos útiles son el hidroxinaftoato de befenio y el triclorofenolpiperacina.

Otros dos medicamentos útiles son el hidroxinaftoato de befenio y el triclorofenolpiperacina.

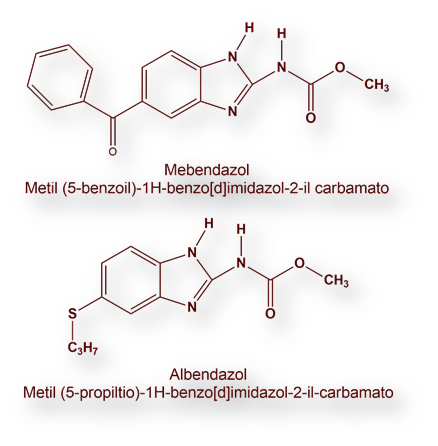

Hoy día se utilizan antihelmínticos como Albendazol, Mebendazol; e Ivermectina para la uncinaria del «Nuevo Mundo» (Necator americanus).

El pronóstico de las uncinariasis (tanto por Ancylostoma duodenale, expuesta en este artículo, como por la otra especie, Necator americanus) es favorable cuando se logran eliminar gran parte de los gusanos y se corrige el status nutricional del paciente.

Es fundamental evitar el empleo de las deyecciones humanas como fertilizantes en áreas endémicas. Los programas de erradicación deben asociar la mejora de las condiciones de salubridad, junto con la correcta alimentación, evitando la desnutrición crónica.

Es fundamental evitar el empleo de las deyecciones humanas como fertilizantes en áreas endémicas. Los programas de erradicación deben asociar la mejora de las condiciones de salubridad, junto con la correcta alimentación, evitando la desnutrición crónica.

Zaragoza, a 31 de agosto de 2018

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza